Von Annabel Murphy und Laura Tucker

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Regenerative Landwirtschaft könnte der Schlüssel zur Lösung der landwirtschaftlichen Herausforderungen Europas sein, indem sie die Auswirkungen des Klimawandels mildert. Doch sind politische Entscheidungsträger und Verbraucher bereit, sie umfassend zu unterstützen?

Für den Kleinbauern Antonio Onorati war es ein glühend heißer Sommer in Süditalien. Seine Familie bewirtschaftet das Land nur 20 Kilometer von Rom entfernt seit Generationen, züchtet Ziegen, baut Weizen an und erntet Obst und Gemüse im Einklang mit der Natur.

Mittlerweile ist er im Vorruhestand und macht sich Sorgen um die Zukunft der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Italien.

„Das Klima hat sich im letzten Jahrzehnt stark verändert. Fünfzig Jahre alte Eichen verdorren und mein Vieh leidet. Aufgrund der Hitze ist die Fruchtbarkeit von Schafen zurückgegangen und die Sterblichkeitsrate bei Geflügel hat zugenommen,“ sagt er.

Onorati ist nicht der Einzige. Landwirte in ganz Europa - vor allem im dürregefährdeten Süden - erleben ähnliche Katastrophen, und viele Kleinbauern haben ihren Betrieb aufgegeben. Zwischen 2003 und 2016 sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU-27 um 32 Prozent, von 15 Millionen auf 10 Millionen.

Allein in den vergangenen zwei Jahren mussten weitere zehn Prozent der europäischen Bauernhöfe schließen, größtenteils aufgrund von Dürre und Wetterextremen, die Ernten vernichteten und Existenzgrundlagen zerstörten.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten in Europa im Jahr 2040 nur noch 3,9 Millionen Bauernhöfe übrig sein, da die industrielle Landwirtschaft immer mehr an Macht gewinnen wird. Dies hätte katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt, da das empfindliche Gleichgewicht zwischen Klima, Landwirtschaft und Nahrungsmittelsystem zunehmend gefährdet wäre.

Um diesen Trend umzukehren, müssen die politischen Entscheidungsträger die naturnahen landwirtschaftlichen Praktiken unterstützen, die Onorati und viele regenerative Landwirte innerhalb der Climate Farmers-Gemeinschaft vertreten. Da im nächsten Jahr über die Gemeinsame Agrarpolitik verhandelt werden soll, ist es jetzt an der Zeit, die Agrarpolitik zu überdenken.

Industrielle Landwirtschaft beschleunigt den Klimawandel

Die ökologischen Auswirkungen der großbetrieblichen Landwirtschaft sind erheblich. Exportorientierte Agrarbetriebe betreiben Monokulturen, bauen nur ein einziges Erntegut an, wodurch die Bodenqualität mit der Zeit abnimmt, und sind in großem Umfang auf Pestizide und Düngemittel angewiesen, um ihre Produktivität zu maximieren. Diese Konzentration auf kurzfristige, maximale Erträge bedroht ein bereits gefährdetes Ökosystem.

„In den meisten Teilen Europas sind unsere Böden so erschöpft, dass sie im Grunde tot sind“, sagt Philippe Birker, Gründer von Climate Farmers, einem Sozialunternehmen, das die regenerative Landwirtschaft in ganz Europa ausweitet. „Wenn es regnet, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen und das nennt man Bodenerosion. Das ist auch der Grund, warum wir derzeit so große Hochwasserschäden haben.“

Auf Grundlage der Erkenntnisse der Agrarökologie wenden sich immer mehr Menschen in der Landwirtschaft regenerativen Praktiken zu, nicht nur um die Umweltauswirkungen zu minimieren, sondern auch um als Reaktion auf ein zunehmend unberechenbares Klima wetterbeständige Landwirtschaftsbetriebe aufzubauen.

„Einer der erstaunlichen Vorteile der regenerativen Landwirtschaft besteht darin, dass sie die Wasserspeicherkapazität des Bodens erhöht. Gesunder Boden kann Wasser aufnehmen und speichern, um es in Dürrezeiten freizugeben“, erklärt Birker.

Die Agrarökologie bietet Kleinbauern eine hoffnungsvolle Alternative, indem sie den Schwerpunkt auf Saatgutvielfalt, Gemeinschaftsintegration und Lehrplansysteme legt. Auch wenn bei diesem Ansatz das Wachstum möglicherweise nicht im Vordergrund steht, fördert er doch die langfristige Nachhaltigkeit auf dem Weg Europas in eine Netto-Null-Zukunft.

Verringerung der Abhängigkeit von externen Importen

Glücklicherweise lernte Onorati im Laufe seiner Kindheit die agroökologischen Anbaumethoden von seinen nomadischen Großeltern und Eltern sowie den ländlichen Bauerngemeinschaften in Süditalien.

„Meine Großeltern hatten nur wenige Ressourcen und lernten, mit der Natur zu arbeiten, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Dieses gemischte Landwirtschafts- und Viehzuchtsystem hat sich im Laufe der Zeit bewährt“, erklärt Onorati.

„Wir haben unsere Kulturen außerdem an die klimatischen Veränderungen angepasst und arbeiten ständig daran, unseren Betrieb weniger abhängig vom externen Markt zu machen - Landwirte können ihre Macht zurückgewinnen, indem sie unabhängiger vom Mainstream-System werden.“

Wie Onorati setzt sich Birker für regenerative Landwirtschaft ein, liefert Beweise dafür, dass diese Praktiken funktionieren und gibt Kleinbauern das Vertrauen, ihre Betriebe an ihre Umwelt anzupassen.

Die ersten Mitglieder der Climate Farmers-Gemeinschaft erregen mit ihren einfachen, aber innovativen Methoden bereits die Aufmerksamkeit benachbarter Bauernhöfe.

„Konventionelle Landwirte können nicht glauben, dass es im Süden Portugals im Juni grünes Gras geben kann, ohne Bewässerungssystem, sondern einfach durch weidende Kühe“, sagt Birker und betont die regenerierende Wirkung von Dünger auf die Bodenqualität.

„Wir brauchen mehr Modellfarmen wie diese, mit denen sich die Landwirte identifizieren können. Was in Südportugal funktioniert, funktioniert nicht in Nordengland; es ist sehr kontextspezifisch, was die Skalierung viel schwieriger macht“, fügt er hinzu.

Kosten der Untätigkeit: Dürre, Überschwemmungen und extreme Hitze

Onoratis Erfahrung mit der mangelnden Fruchtbarkeit des Viehbestands spiegelt die größere Krise wider, mit der die europäischen Landwirte konfrontiert sind, die mit den zunehmend extremen Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen haben, die in den einzelnen Regionen unterschiedlich ausgeprägt sind.

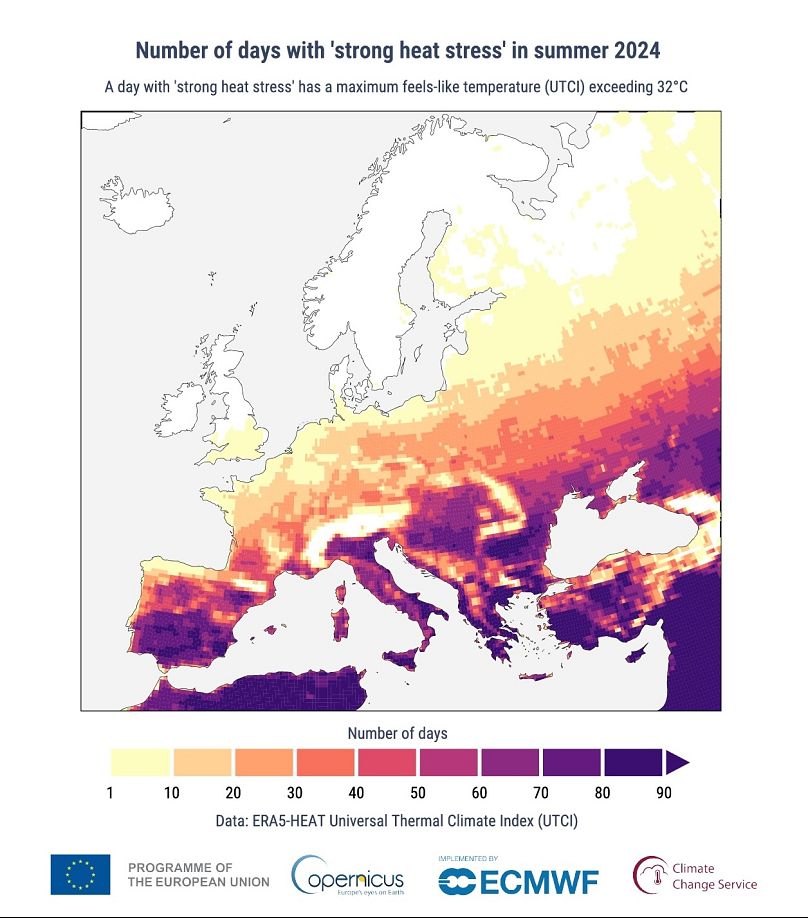

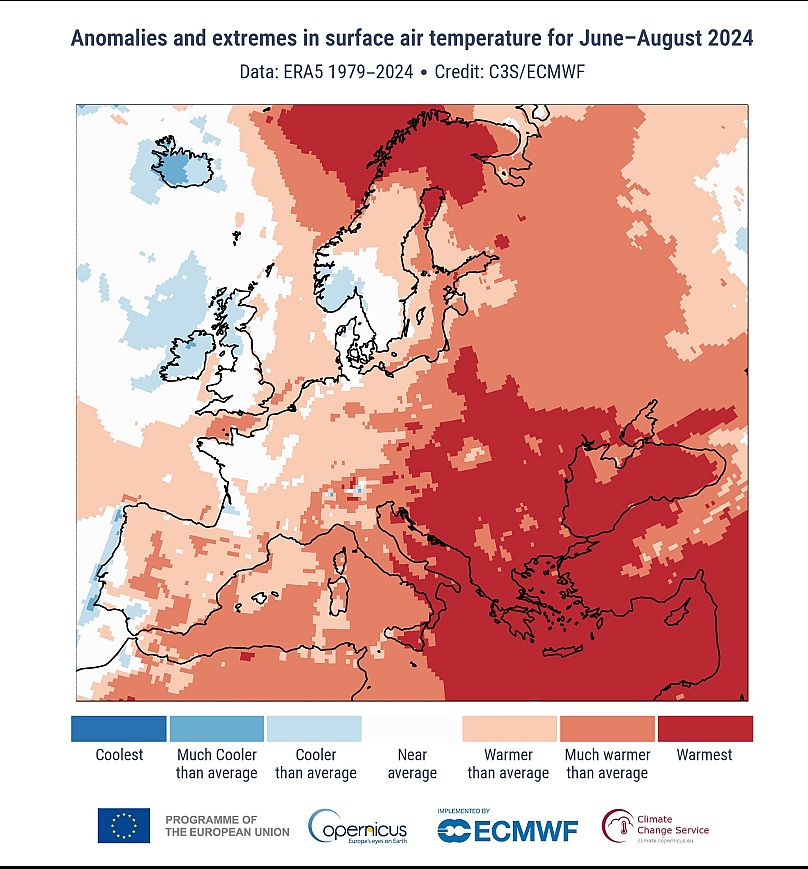

Allein in den letzten beiden Jahren litt Südeuropa unter schwerer Dürre und Hitzestress. Für die Ernte 2024 ist die Situation jedoch beispiellos, da sowohl der Südosten als auch der Norden von der Dürre betroffen sind.

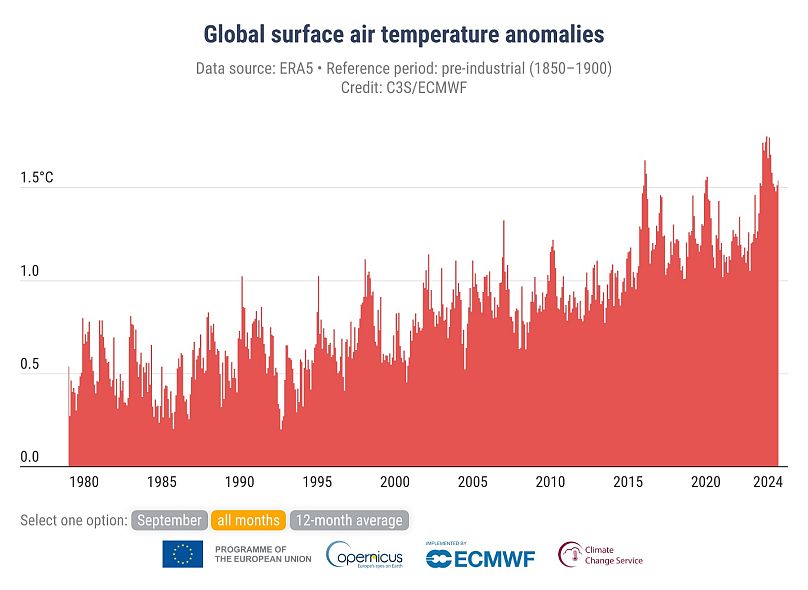

Die neuesten Daten des Copernicus-Dienstes (C3S) zur Überwachung des Klimawandels, der vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage implementiert wird, zeigen, wie die Temperaturen weiter ansteigen, während die Atmosphäre mit Kohlenstoff überflutet wird.

So lag die Durchschnittstemperatur im September 2024 beispielsweise 1,54 °C über dem vorindustriellen Niveau – der 14. Monat innerhalb von 15 Monaten, in dem die globale durchschnittliche Lufttemperatur an der Erdoberfläche 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau lag. Der Sommer 2024 war in Europa der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin von C3S, wies auf die weitreichenden Auswirkungen dieser Hitzeextreme und Rekordtemperaturen hin: „Dauerhaft hohe Temperaturen schädigen ganze Ökosysteme und hemmen die landwirtschaftliche Produktivität. Zudem sind die Landwirte dadurch gezwungen, auf intensive Bewässerung zurückzugreifen, was die ohnehin schon knappen Wasserressourcen enorm belastet.“

Für Landwirte wie Onorati, deren Ressourcen begrenzt sind, stellen diese Bedingungen eine Existenzbedrohung dar. Wie Burgess betonte, werden naturnahe Lösungen wie der agroökologische Landbau immer wichtiger.

„Die Landwirte müssen mit den aktuellen Klimabedingungen arbeiten und ihre Praktiken anpassen, um sie nachhaltiger und widerstandsfähiger zu machen, während wir in den kommenden Jahrzehnten auf eine Netto-Null-Industrie zusteuern“, sagte er.

Auch Schwankungen bei den Niederschlagsmengen spielen eine Rolle. Im vergangenen Sommer fielen die Niederschläge in Europa unterschiedlich stark aus. 35 Prozent der europäischen Flüsse, vor allem im Südosten Europas, hatten einen auffälligen oder außergewöhnlich niedrigen Wasserstand, während in weiten Teilen Mitteleuropas für diese Jahreszeit außergewöhnlich hohe durchschnittliche Wasserstände verzeichnet wurden. Zusammen mit dem von Birker erwähnten „toten Boden“ lässt dies verheerende zukünftige Konsequenzen vermuten, wenn sich die landwirtschaftlichen Systeme nicht ändern.

Um die Branche zu unterstützen, bietet C3S speziell für landwirtschaftliche Anwendungen Zugriff auf historische Klimadaten, wie sie von der von den Vereinten Nationen unterstützten Geospatial Platform der FAO verwendet werden. Anhand dieser Daten können Landwirte die Auswirkungen klimatischer Bedingungen beurteilen, etwa den Einfluss von Temperatur und Niederschlag auf die Ernteerträge oder den Einfluss von Feuchtigkeitsschwankungen auf die Krankheitsresistenz.

Darüber hinaus können die Daten den Landwirten vor Ort dabei helfen, die Risiken extremer Wetterereignisse vorherzusehen, indem sie historische Muster für bestimmte Regionen analysieren. Regierungen können diese Informationen auch nutzen, um vergangene Wettertrends in wichtigen landwirtschaftlichen Gebieten zu untersuchen und so Ertragsprognosen sowie die Entwicklung der Agrarpolitik zu erstellen.

Aber werden Landwirte und Verbraucher ihr Verhalten ändern?

Um ökologische Landwirtschaftspraktiken in großem Maßstab zu verbreiten, müssen die Verbraucher die Landwirte dabei unterstützen, die Nachfrage anzukurbeln und diese Landwirtschaftsmodelle wirtschaftlich tragfähig zu machen. Doch sind die europäischen Verbraucher angesichts der hohen Inflation, der schwindenden Kaufkraft und der steigenden Lebenshaltungskosten zu diesem Wandel bereit? Sind die Landwirte bereit, bei der Umstellung alles zu riskieren?

Arnaud Petit, Exekutivdirektor des Internationalen Getreiderats, argumentiert, dass „der wichtigste Antrieb für die Entwicklung der Betriebe der EU-Landwirte weiterhin die Marktnachfrage und nicht die öffentliche Unterstützung sein wird.“ Dies ist in Zeiten der Unsicherheit hinsichtlich des politischen Umfelds in der EU umso relevanter.“

Heutzutage können landwirtschaftliche Großbetriebe Nahrungsmittel oft zu geringeren Kosten produzieren, indem sie Chemikalien wie Pestizide einsetzen, um die Produktivität zu steigern und Verluste zu verringern. Doch das ist laut Birker eine falsche Sparsamkeit. „Die Preise, die wir in Supermärkten sehen, spiegeln nicht die tatsächlichen Kosten des Produkts wider. Dies ist ein politisches Problem, mit dem wir derzeit konfrontiert sind.“

Onorati ist davon überzeugt, dass agroökologische Praktiken, indem sie mit der Natur und nicht gegen sie arbeiten, langfristig zu einer Preisstabilisierung beitragen werden, indem sie die Landwirte vor Marktschwankungen schützen und helfen, die landwirtschaftlichen Produktionskosten zu senken.

„Mit der entsprechenden staatlichen Unterstützung und den entsprechenden Finanzmitteln können kleine und mittlere agroökologische Betriebe zu niedrigeren Kosten produzieren. Dadurch können sie den Verbrauchern stabilere Preise und im Verhältnis zur Qualität des Produkts generell niedrigere Preise anbieten.“

Messung und Preisgestaltung des Ökosystems

Die Verbreitung dieser neuen Art von Landwirtschaft wird eine Herausforderung bleiben, solange der Markt bestimmte Anbaumethoden nicht eindeutig anerkennt.

Die von Climate Farmers vorgeschlagene Lösung liegt in der Messung und Tarifierung von Ökosystemleistungen. Nachdem Birker zwei Jahre damit verbracht hat, eine Methodik für Emissionsgutschriften zu erarbeiten, möchte er dieses Konzept weiterentwickeln.

„Die Unternehmen sind sich des Schadens für die biologische Vielfalt nicht bewusst und fühlen sich nicht verpflichtet, dafür aufzukommen. Wenn es einen größeren Markt für Ökosystemdienstleistungen gäbe, könnten wir die Zunahme der Artenvielfalt mithilfe der eDNA-Technologie und die Zunahme der Bodenwasserspeicherkapazität mithilfe der Satellitentechnologie recht einfach messen“, erklärt Birker.

„Wenn die Landwirte nachweisen könnten, dass sie diese Ökosystemleistungen erbringen, würden sie höhere Subventionen erhalten. Dies würde zu einem groß angelegten Übergang zu einer regenerativen Landwirtschaft führen, weil sich für die Landwirte plötzlich ein Geschäftsmodell ergeben würde.“

Damit dies gelingt, muss der öffentliche Sektor eingreifen und die Rolle der Kleinbauern bei der Bewahrung der Umweltstabilität, des europäischen Nahrungsmittelsystems und der Artenvielfalt für künftige Generationen anerkennen.

„Wir alle haben ein Interesse daran, die Landwirte dabei zu unterstützen, dies zu verwirklichen“, so Birker abschließend.