Von Syriens Juden leben nur noch sechs. Euronews sprach mit Gemeindeleiter Bukhor Shamantoub über Alltag, Ängste und das Überleben einer fast verschwundenen Gemeinschaft.

Nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad am 8. Dezember 2024 erklärten die neuen syrischen Behörden, sie wollten den Schutz aller religiösen und ethnischen Gruppen gewährleisten.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Eine der sichtbarsten Veränderungen zeigte sich in Damaskus: Syrische Juden dürfen sich erstmals seit Jahrzehnten ohne Angst öffentlich äußern – ein Recht, das ihnen unter der Herrschaft der Assad-Familie verwehrt geblieben war.

Bakhour Shamantoub, Leiter der mosaischen Gemeinde in Syrien, sagte zu Euronews: „Wir können heute mit jeder Medienagentur und jedem Journalisten sprechen. Jeder, der mehr über unsere Gemeinschaft erfahren möchte, ist willkommen. Unter dem früheren Regime war das völlig unmöglich – Gespräche waren strikt verboten.“ Er fügte hinzu: „Uns geht es gut, Gott sei Dank.“

Trotz dieser symbolisch bedeutsamen Freiheit kann die neue Offenheit nicht über die harte Realität hinwegtäuschen, mit der die wenigen verbliebenen Juden in Damaskus leben.

Die „mosaische Gemeinschaft“ – ein Name aus Tradition, nicht aus Politik

Auf die Frage, warum sich die jüdische Gemeinschaft in Syrien „Mossawiya“ nennt, erklärte Shamantoub: „Das ist schlicht ein anderer Name für das Judentum. Er hat keinerlei Bezug zum Assad-Regime – weder früher noch heute. Der Name wurde uns nicht aufgezwungen. Wir haben ihn selbst gewählt, und er ist Teil unseres Erbes.“

Es sei völlig normal, mosaisch oder jüdisch genannt zu werden, betonte er: „Das ist unsere Identität.“

Keine Gemeinschaftsgebete mehr

Die Zahl der heute in Damaskus lebenden Juden sei verschwindend gering: „Es sind nicht mehr als vier Männer und zwei Frauen, die meisten von ihnen in ihren Siebzigern oder Achtzigern.“

Nach jüdischer Tradition sind für ein Gemeinschaftsgebet mindestens zehn Männer erforderlich. „Diese Zahl erreichen wir längst nicht mehr. Deshalb beten wir heute in unseren eigenen Häusern.“

In Damaskus gebe es zwar 22 Synagogen, doch sie stünden alle unter staatlicher Verwaltung. „Die Gemeinde besitzt nicht einmal mehr die Schlüssel. Früher lag das in unserer Verantwortung, heute dürfen Synagogen nur noch für offizielle oder diplomatische Delegationen geöffnet werden. Der normale Bürger hat keinen Zugang.“

Ablehnung ausländischer „Vertretungsansprüche“

Mit deutlichen Worten wies Shamantoub die Ansprüche des in New York lebenden Rabbiners Henry Hamra zurück, der Anfang Dezember die Gründung der Syrian Jewish Heritage Society verkündet hatte. „Diese Organisation existiert vor Ort nicht. Alles, was darüber gesagt wird, entspricht nicht der Wahrheit. Henry Hamra vertritt nicht die jüdische Gemeinschaft in Syrien – er vertritt nur sich selbst.“

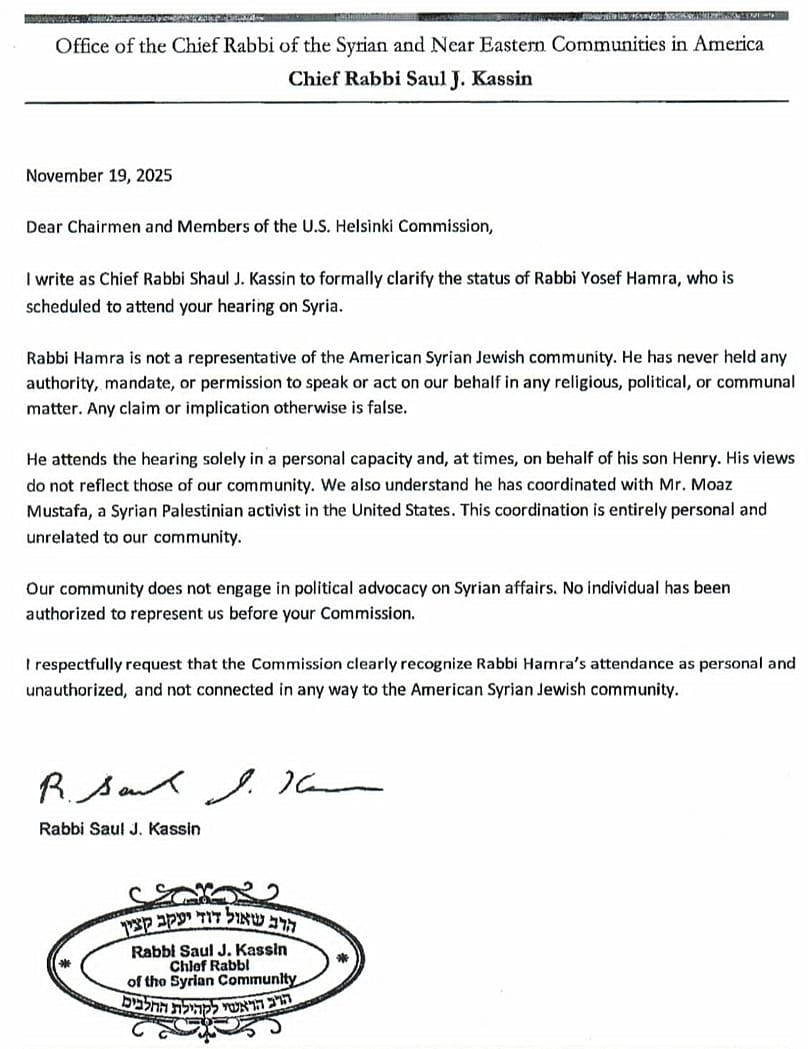

Diese Haltung wurde durch ein offizielles Schreiben des Oberrabbiners der syrischen und nahöstlichen Gemeinden in Amerika, Rabbi Shaul J. Kassin, untermauert. In dem am 19. November 2025 an das American Helsinki Committee gerichteten Dokument heißt es, dass weder Rabbi Yosef Hamra noch sein Sohn Henry befugt seien, im Namen der syrisch-jüdischen Gemeinschaft zu sprechen oder zu handeln.

„Unsere Gemeinschaft betreibt keinerlei politische Lobbyarbeit in syrischen Angelegenheiten“, schrieb Kassin und forderte eine klare Anerkennung, dass entsprechende Auftritte ausschließlich in persönlicher Eigenschaft erfolgten.

Das Schreiben folgte auf die Verbreitung eines Videos, das Rabbi Yosef Hamra bei einem Treffen mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmad al-Sharaa in Washington zeigt. Darin rezitiert er den sogenannten „Segen der Könige“, ein traditionelles jüdisches Gebet bei Begegnungen mit nichtjüdischen Herrschern.

Siebzig Prozent des jüdischen Eigentums verloren

Shamantoub erhebt schwere Vorwürfe gegen die Verwaltung für abwesendes jüdisches Eigentum unter Leitung von Yousef Hamdan. Diese übergebe jüdische Häuser an Personen ohne jede Verbindung zur Gemeinde.

„Als Henry Hamra vor einigen Monaten selbst Damaskus besuchte, fand er sein Haus verschlossen und bereits abgerissen vor“, berichtet Shamantoub. Insgesamt seien rund 70 Prozent des jüdischen Eigentums verloren gegangen. „Die Gemeinde weiß das – aber sie ist machtlos.“

Der Mechanismus sei bekannt: Interessenten wenden sich an die Verwaltung, beantragen ein Haus und erhalten es für zwei, drei oder vier Jahre. Kehrt der rechtmäßige Eigentümer zurück, heißt es, die Immobilie sei vermietet und könne nicht übergeben werden.

„Israel weiß davon, die internationale Gemeinschaft weiß es, und auch die syrische Regierung weiß es“, sagt Shamantoub. „Doch es gibt keine ernsthaften Schritte, diesen Missbrauch zu beenden.“

Er wirft Hamdan vor, die Immobilien nicht im Interesse ihrer Eigentümer zu verwalten, sondern persönlichen und finanziellen Nutzen daraus zu ziehen – möglicherweise im Rahmen größerer politischer Kalküle.

Von einer tatsächlichen „Rückkehr der Juden“ nach Syrien hält Shamantoub wenig: „Besuche zu touristischen oder beruflichen Zwecken sind denkbar, aber eine dauerhafte Rückkehr ist unter den aktuellen Umständen praktisch unmöglich.“

Er appelliert an die Regierung, die Vergabe jüdischer Häuser sofort zu stoppen: „Ich habe das immer wieder angesprochen – aber nichts bewegt sich.“

„Wir leben in Harmonie mit der Gesellschaft“

Trotz allem betont Shamantoub die guten Beziehungen zu den übrigen Syrern: „Wir leben in Harmonie mit Menschen aller Religionen und Konfessionen.“

Ein israelischer Journalist habe ihn einmal gefragt, ob er als „einziger Jude in Syrien“ keine Angst habe. Seine Antwort: „Wenn ich spüren würde, dass auch nur einer von einer Million Menschen sich durch meine Anwesenheit bedroht fühlt, wäre ich keinen Tag länger hier. Doch die Wahrheit ist: Ich lebe in Sicherheit und mit Respekt. Viele begrüßen mich sogar mit dem jüdischen Gruß ‚Shalom‘.“

Lächelnd fügt er hinzu: „In Damaskus kennt man mich. Ich kann kaum eine Straße entlanggehen, ohne dass mich jemand grüßt oder anhält, um mit mir zu sprechen.“

Ein kriegsmüdes Land

Shamantoub verknüpft das Schicksal der jüdischen Gemeinde mit der allgemeinen Lage im Land: „Die Syrer sind des Krieges müde – ob mit Israel oder mit anderen. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Nur so kann sich das Leben der Menschen verbessern.“

Zugleich kritisiert er aktuelle wirtschaftliche Entscheidungen der Regierung, etwa die Erhöhung der Strom- und Dieselpreise: „Diese Maßnahmen machen das Leben noch schwerer. Wäre ich Abgeordneter, würde ich offen sagen: Das sind falsche Entscheidungen.“

Ein tief verwurzeltes Erbe – und was davon blieb

Vor 1948 lebten rund 30.000 Juden in Syrien, vor allem in Damaskus und Aleppo. Nach der Gründung Israels unterlagen sie strengen Einschränkungen, viele verloren ihre Staatsbürgerschaft. In den 1970er Jahren wurde Auswanderung nur gegen hohe Zahlungen und meist heimlich erlaubt. In den 1990er Jahren setzte Hafez al-Assad der jahrhundertealten jüdischen Präsenz faktisch ein Ende.

Die Gemeinschaft war traditionell im Handel, im Gold- und Kupferhandwerk sowie im medizinischen Bereich aktiv. Aleppo entwickelte sich als Handelsdrehscheibe zu einer der wohlhabendsten und bestorganisierten jüdischen Gemeinden der Region. Symbol dieses Reichtums war die Große Synagoge, in der jahrhundertelang der berühmte Aleppo-Kodex aufbewahrt wurde – die älteste bekannte Abschrift der hebräischen Tora.

Auch in Damaskus gehörten Juden zu den ältesten religiösen Gemeinschaften der Stadt, insbesondere im Viertel Jobar, wo eine der ältesten Synagogen der Welt stand. Ihr Inventar wurde 2014 unter ungeklärten Umständen geplündert.

In jüngster Zeit rückte die Synagoge erneut in den Fokus: Bei Besuchen westlicher jüdischer Delegationen wird über eine Restaurierung und eine Wiederbelebung des Bauwerks als Symbol eines bedrohten Erbes gesprochen.