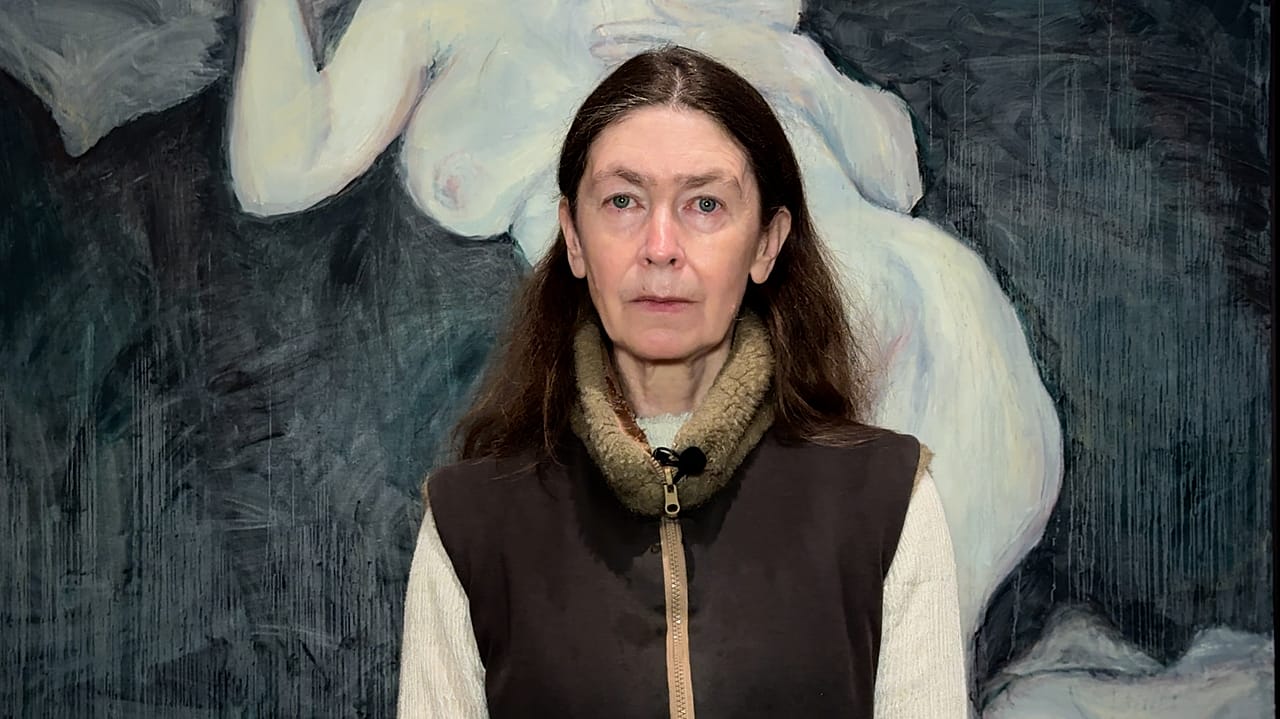

Jedes Mal, wenn ich male, ist Krise. Leben oder Tod, sagt Celia Paul. Sie übertreibt nicht; ihre Bilder zeugen von Zärtlichkeit, Spiritualität und den Liebsten.

Die britische Malerin Celia Paul sagt, sie gehe nicht oft aus. Sie zieht die Vertrautheit ihres Ateliers im Zentrum Londons vor. Es ist zugleich ihr Zuhause und ein unverzichtbarer Rückzugsort für jemanden, der ständig in sich hineinhört.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Gerade deshalb war ihr jüngster Besuch in Polen etwas Besonderes: Sie gehört zu mehreren Künstlerinnen, die das Museum für Moderne Kunst in Warschau in seiner neuen Ausstellung „The Woman Question 1550–2025“ zeigt.

Im März 2025 veröffentlichte die New York Review of Books ihren Essay „Painting Myself“. Darin untersucht sie den weiblichen Blick, Identität, die durch Kreativität entsteht, und wie Frauen in Kultur und Kunst wahrgenommen und dargestellt werden.

Paul war Modell und Muse für männliche Künstler. Sie sagt, es habe Mut gebraucht, sich selbst zu malen. Unser langes Gespräch begann mit Fragen zu ihrer Biografie, zu ihrem Geliebten Lucian Freud und zu den wichtigsten Beziehungen ihres Lebens.

Euronews Culture: Wer sind Sie? Lässt sich das leicht beantworten?

Celia Paul: Im Grunde schon. Ich bin Celia Paul. Und natürlich Malerin, unbedingt. Ich male seit ich fünfzehn bin fast jeden Tag meines Lebens. Alles andere ist dem untergeordnet.

Sind Sie Ihre eigene Muse?

Natürlich. Wobei „Muse“ so ein abgenutztes Wort geworden ist. Ich male mich selbst, aber auch Menschen, die ich kenne.

Ist es schwer, sich selbst zu malen – und vielleicht auch die Kritik dazu zu hören?

Kritik stört mich nie, wirklich nicht. Aber ich frage mich ständig selbst. Es hat lange gedauert, bis ich mich selbst malen konnte. Menschen, die ich gut kannte, konnte ich malen. Mich selbst erst, als ich viel älter war.

Warum?

Das liegt zum Teil an der Spiegeloberfläche. Man muss ganz still vor dem Glas stehen. Wenn man andere malt, sind sie immer ein wenig in Bewegung, können den Kopf wegdrehen. Im Spiegel geht das nicht. Das erzeugt eine Spannung, diesen Spiegelblick. Später begann ich, auf Fotos von mir und auf frühere Bilder von mir zurückzugreifen. So bekam ich einen Blick von außen auf mich selbst. Das war einfacher und innerlich wahrer.

Wie war Celia Paul, bevor sie den Mut fand, sich selbst zu malen – und danach?

Ich war ein Kind, also anders. Ich bin in Indien geboren. Meine Eltern waren christliche Missionare. Als wir nach England zurückkehrten und ich fünf war, wurde mein Vater Leiter einer evangelikalen christlichen Gemeinschaft – in einer der schönsten Gegenden des Landes, im Westen, direkt am Meer. In meiner frühen Jugend wurde die Natur immer wichtiger für mich. Meine ersten Bilder galten ihrer Schönheit. Keine Landschaften, eher Blumen und Dinge, die ich fand und als Stillleben arrangierte. Damit kam ich mit sechzehn an die Slade School of Fine Art. Also zog ich aus einem abgelegenen Teil Devons mit sechzehn ins Zentrum Londons. Dort war ich sehr allein. Und ich wechselte von der Natur zum Menschen, denn der Schwerpunkt lag auf Aktzeichnen, auf dem Körper. So begann mich das Portraitieren zu interessieren.

Der erste wirkliche Durchbruch war das Porträtieren meiner Mutter. Sie setzte sich für mich, als ich siebzehn war. Da begriff ich: Das ist mein Thema, meine Mutter ist mein Thema. Sie kam dann dreißig Jahre lang zweimal pro Woche, bis sie zu alt war, um die achtzig Stufen zu meinem Atelier hinaufzusteigen.

Was hat Sie an Ihrer Mutter am meisten interessiert?

Entscheidend ist, zu malen, was der Künstlerin etwas bedeutet. Ohne einen inneren Drang gibt es keinen Grund zu malen. Für mich war meine Mutter der wichtigste Mensch. Man sieht es in allen großen Porträts: Liebt die Künstlerin oder der Künstler das Modell, passiert etwas Besonderes. Das sieht man etwa in Rembrandts Bildern seiner Mutter. Diese Intensität wollte ich.

Fließt auch romantische Liebe in Ihre Bilder ein?

In jüngerer Zeit ja. Früher war ich eine von fünf Schwestern, also malte ich sie, besonders meine jüngere Schwester Kate. Wenn ich romantische Liebe zum Thema machte, arbeitete ich nicht nach dem Leben. Ich arbeitete nach Bildern. Ich dachte viel über Giorgiones „La Tempesta“ nach, vielleicht eines der romantischsten Bilder eines Paares. Und ich nutzte Fotos. Darauf bin ich zu sehen, als junge Frau, und Lucian Freud, mein Geliebter. Ich traf ihn mit achtzehn an der Slade, er war Dozent, fünfundfünfzig. Unsere Beziehung dauerte sehr lange, und am Anfang war ich sehr verliebt in ihn.

Was lernen Sie über sich selbst, wenn Sie malen?

Jedes Mal, wenn ich zum Pinsel greife, fühlt es sich wie eine Krise an, es geht um Leben oder Tod.

Warum lohnt es sich trotzdem?

Um eine Intensität zu erreichen. Um den Moment zu fassen, während er vergeht. Zeit ist etwas Eigenartiges. Von Anfang an hatte ich dieses Gefühl von Leben und Tod. Das hat wohl mit meiner religiösen Prägung zu tun, mit dem Wissen: Dieses Leben ist nicht für immer.

Würden Sie sich heute als religiös bezeichnen?

Das ist schwer zu beantworten. Ich bevorzuge das Wort spirituell. In der Kunst zählt für mich nur das Spirituelle. Mich zieht die Stille in einem Bild oder Werk an. Diese Qualität suche ich. Und Schönheit.

Was mögen Sie an Ihren Bildern am meisten?

Es muss eine echte Empfindung darin liegen. Die lässt sich schwer definieren, aber man spürt Fake. Es geht mir nicht darum, ob etwas von KI kommt. Man merkt, wenn das Gefühl falsch ist oder wenn es eigentlich keinen Grund gibt, dieses Bild zu malen. Die innere Notwendigkeit eines Werkes ist spürbar. Danach suche ich.

Welches Gefühl sehen Sie, wenn Sie auf Ihre früheren Bilder blicken?

Ich nehme mir viel Zeit, um nachzudenken: Wo stehe ich jetzt? Was ist mir jetzt wichtig? Das ändert sich ständig. Vor drei Jahren starb mein Mann Steven Kupfer. Danach drehte sich vieles in meiner Arbeit um Trauer. In wenigen Jahren starben auch Lucian Freud und meine Mutter. Diese drei Menschen bedeuteten mir unendlich viel. Also dachte ich in meiner Arbeit viel über Trauer und über die Vergangenheit nach. Allmählich löse ich mich davon. Ich möchte auf etwas Zarteres und Mitfühlenderes zielen.

Sehen Sie die Trauer nach einigen Jahren anders?

Wer Trauer erlebt hat, weiß: Sie kommt in Wellen, und danach ist nichts mehr wie zuvor. Auf seltsame Weise hat mich das befreit, weil ich nun ganz für mich bin. Das ist ungeheuer aufregend. Ich kann tun, was ich will, wann ich will. Meine Arbeit wird stärker, größer, kühner. Während ich mit Ihnen spreche, sehne ich mich danach, ins Atelier zurückzukehren (lächelt).

Sie sagten vor unserem Gespräch, Sie gehen nicht viel aus, reisen kaum. Finden Sie Ihren Frieden zu Hause, im Atelier?

Ja. Ich arbeite im selben Atelier in Bloomsbury, direkt gegenüber dem British Museum, mit Blick auf den Vorplatz. Dort bin ich seit zweiundzwanzig. Ich glaube nicht, dass ich anderswo so arbeiten könnte. Es ist die Straße, in der ich lebe, mein Atelier ist zugleich mein Zuhause. Es ist eine der lautesten Straßen Londons, und doch hat mein Atelier diese außergewöhnliche Stille – wegen all der Menschen, die schweigend für mich gesessen haben. Ich male immer in Stille. Und wegen der vielen Zeit, die ich allein mit Denken verbringe. Diese Stilligkeit trage ich seit der Kindheit in mir, selbst als kleines Kind im Garten in Indien. Ich konnte stundenlang sitzen, ohne mich zu bewegen. Für ein Kind ist das ungewöhnlich; Kinder sind meist sehr lebhaft. Ich war nicht so.

Sind Sie innerlich ebenso still? Oder herrscht in Ihnen Chaos?

Nein. Ich bin ängstlich und mache mir viele Sorgen, vor allem um die Malerei. Chaotisch bin ich nicht. Ich denke sehr streng, lese viel, und meine Arbeit kreist stark um Ideen.

Lassen Sie uns über diese Ausstellung sprechen. Wir sind hier in Warschau, und sie ist besonders: Hier hängen ausschließlich Werke von Frauen. Wie fühlt sich das an, Ihr Bild zwischen all diesen großartigen Künstlerinnen zu sehen?

Auffällig ist für mich, dass jedes Werk hier erkämpft wurde. Eine Künstlerin muss ihre Freiheit anders erkämpfen als ein Mann. Es gibt noch immer die Erwartung, dass Frauen betreuen, stützen, egal in welchem Status oder Beruf. Jede Frau, die hier ein Werk geschaffen hat, musste sich ihren Raum erkämpfen.

Die Gemälde von Celia Paul sind im Museum für Moderne Kunst in Warschau als Teil von The Woman in Question 1550-2025zu sehen; die Schau läuft bis zum dritten Mai 2026.