Seit Anfang des Jahres sind in den 27 Mitgliedstaaten mehr als 166.000 Hektar verbrannt, fast dreimal so viel wie im Durchschnitt des gleichen Zeitraums zwischen 2003 und 2024.

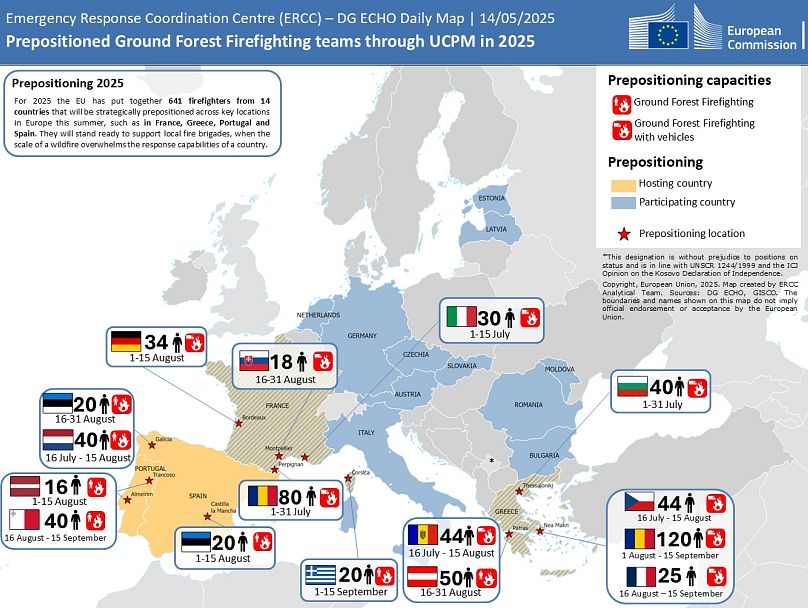

Hunderte von Feuerwehrleuten aus ganz Europa und mehr als 20 Löschflugzeuge werden in diesem Sommer in Hochrisikogebieten für Waldbrände in der gesamten EU stationiert, teilte die Europäische Kommission am Montag mit.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Fast 650 Feuerwehrleute aus 14 europäischen Ländern werden im Juli und August in gefährdeten Gebieten in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien im Einsatz sein. Dies ist die höchste Zahl, die seit der Einführung der EU-weiten Vorauswahl von Feuerwehrleuten im Jahr 2022 erreicht wurde.

Die Hälfte der europäischen Feuerwehrleute wird in Griechenland stationiert, weitere Teams kommen aus Österreich, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Moldawien und Rumänien.

Inzwischen werden 22 Löschflugzeuge und vier Hubschrauber in 10 verschiedenen Mitgliedstaaten stationiert sein.

Frankreich und Griechenland werden die größten Nutznießer der von der EU unterstützten Sommerflotte sein, die über das EU-Katastrophenschutzverfahren koordiniert und finanziert wird, mit jeweils vier mittleren Amphibienflugzeugen. Frankreich wird ebenfalls einen Hubschrauber erhalten.

Weitere Länder, die die Sommerflotte erhalten, sind Kroatien, Zypern, die Tschechische Republik, Italien, Portugal, die Slowakei, Spanien und Schweden.

Hadja Lahbib, EU-Kommissarin für Gleichstellung, Katastrophenschutz und Krisenmanagement, erklärte in einer Erklärung, dass die Unterstützung der EU "greifbar ist und vor Ort etwas bewirkt".

"Extreme Hitze und Waldbrände sind in Europa leider zur neuen Normalität geworden. Ich bin froh, dass die EU mehr zu bieten hat als nur Worte der Sorge und des Trostes", fügte sie hinzu.

Weitere 19 Bodenteams zur Brandbekämpfung mit jeweils rund 30 Feuerwehrleuten und ein Beratungs- und Bewertungsteam sind ebenfalls bereit, von der EU mobilisiert zu werden, während ein spezielles Team zur Unterstützung von Waldbränden im EU-Koordinierungszentrum für Notfallmaßnahmen (ERCC) eingerichtet werden soll, das rund um die Uhr die Risiken überwacht und wissenschaftliche Daten analysiert.

Das Team wird 30 Experten aus den EU-Mitgliedstaaten sowie aus anderen Ländern, die am Katastrophenschutzverfahren der Union und an der Europäischen Wissenschaftlichen Partnerschaft für Naturgefahren (ARISTOTLE) teilnehmen, und Mitarbeiter des ERCC zusammenbringen.

Griechenland, das ebenfalls jeden Sommer stark betroffen ist, hat bereits angekündigt, dass es eine Rekordzahl von Feuerwehrleuten einsetzen wird, darunter auch Eliteeinheiten in gefährdeten Gebieten, und seine Drohnenflotte nahezu verdoppeln wird.

166.000 Hektar verbrannt

Laut dem Europäischen Waldbrandinformationssystem (EFFIS) sind seit Jahresbeginn in den 27 Mitgliedstaaten mehr als 166.000 Hektar verbrannt, fast dreimal so viel wie im Durchschnitt des gleichen Zeitraums zwischen 2003 und 2024.

Rumänien war in diesem Jahr mit mehr als 120 000 Hektar zu Asche verbrannter Fläche der am stärksten betroffene EU-Mitgliedstaat. Die Behörden haben einige der Waldbrände auf menschliches Handeln zurückgeführt, unter anderem auf absichtliches Abbrennen von Feldern.

Frankreich und Spanien folgen als nächste, doch die beiden Länder, die traditionell stärker von Waldbränden betroffen sind, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In Frankreich waren bis zum 20. Mai fast 19 000 Hektar verbrannt, was etwa dem 2,75-fachen des Durchschnitts der letzten 20 Jahre entspricht, während in Spanien die diesjährige Zahl bisher unter dem 20-Jahres-Durchschnitt liegt (8 195 Hektar gegenüber 13 059).

Die kumulierten Brandflächen des letzten Jahres erreichten 383.317 Hektar und lagen damit über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Die verheerendsten Jahre des vergangenen Jahrzehnts waren 2017 und 2022, als fast eine Million bzw. knapp 800.000 Hektar dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Klimawandel und demografischer Wandel

Für die Ausbreitung der Waldbrände in Europa wird der Klimawandel verantwortlich gemacht, der zu höheren Temperaturen, längerer Trockenheit und unvorhersehbaren Wettermustern geführt hat, sowie der demografische Wandel, der zur Verödung ländlicher Gebiete zugunsten städtischer Zentren geführt hat, was bedeutet, dass das Land nicht mehr auf dieselbe Weise bewirtschaftet wird.

Die Feuersaison hat sich beispielsweise über die traditionellen Sommermonate hinaus ausgedehnt und reicht nun von Anfang Mai bis Ende Oktober, und auch in immer mehr Ländern Ost- und Nordeuropas kommt es zu solchen Bränden.

Nach Angaben der Europäischen und der Globalen Dürrebeobachtungsstelle der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission herrscht im Ostseeraum, in Nordfrankreich, in den Benelux-Ländern, in mehreren Regionen Deutschlands, in Polen, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Westrumänien, in Bulgarien und in einigen Regionen Griechenlands Dürrealarm.

In den meisten Teilen Spaniens, Italiens und Südfrankreichs herrscht jedoch keine Dürre oder sie hat sich erholt.