KI revolutioniert Europas Gesundheitswesen: Von schnellerer Diagnostik bis zur Entlastung des Klinikpersonals – viele Länder setzen bereits auf smarte Systeme. Doch rechtliche Hürden bremsen. Wie weit ist Europa wirklich?

Während die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) vielen Sorgen bereitet, betonen Fachleute, dass die Technologie mehr Chancen als Risiken bietet.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

In ihrer ersten Studie zur Integration von KI in die europäischen Gesundheitssysteme stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest, dass KI die medizinische Versorgung verbessern und das überlastete Gesundheitspersonal deutlich entlasten kann.

Von den insgesamt 50 untersuchten europäischen und eurasischen Ländern haben die meisten bereits erste Schritte unternommen. Trotz rechtlicher Lücken kommt KI heute schon in kritischen Bereichen zum Einsatz.

Wo wird KI-Diagnostik bereits eingesetzt?

Am häufigsten findet KI Anwendung in der Diagnostik: 64 % der Länder setzen sie etwa in der Augenheilkunde, Radiologie oder Dermatologie ein. Frankreich, Portugal, Ungarn, Schweden und die Niederlande nutzen KI-gestützte Diagnostik bereits seit mindestens zwei Jahren und planen, dies fortzuführen.

Andere Staaten wie das Vereinigte Königreich und Italien haben KI bisher nur informell in einzelnen Kliniken eingeführt – ohne klare Verfahren oder Richtlinien. Länder wie Spanien, Polen, Belgien, Serbien und die Ukraine testen entsprechende Anwendungen derzeit noch.

In manchen Fällen verkürzt KI die Dauer bestimmter Untersuchungen erheblich. So führte die Slowakei im Rahmen eines Projekts zur Verbesserung der Strahlentherapie eine Software ein, die die Organzählung automatisiert. Laut WHO reduzierte sich dadurch der Arbeitsaufwand der Onkologen um 50 %, bei gleichzeitiger Einhaltung aktueller internationaler Standards.

Die zweithäufigste Anwendung von KI sind Chatbots zur Patientenunterstützung (50 % der Länder), gefolgt von automatisierten Logistik- und Verwaltungsprozessen (40 %).

Wer ist bei der KI-Implementierung führend – und was bremst?

Unter den fünf größten europäischen Volkswirtschaften liegen Frankreich und Spanien mit den meisten etablierten KI-Anwendungen vorne. Deutschland nahm an diesem Teil der Studie nicht teil.

Frankreich erfüllt bereits alle zentralen Kriterien: In Chirurgie, Diagnostik und Symptomkontrolle ist KI fest etabliert, andere Bereiche befinden sich noch in der Pilotphase.

Spanien verfügt über klare Strukturen für KI-gestützte Chirurgie, Verwaltungsprozesse und Chatbots. Im Vereinigten Königreich hingegen sind bislang nur Chatbots offiziell etabliert – alle anderen Anwendungen befinden sich im informellen oder testweisen Einsatz.

Italien besitzt keine formal kodifizierten KI-Anwendungen, berichtet jedoch über informellen Einsatz in allen sieben untersuchten Bereichen.

Was hindert die Länder am stärkeren KI-Einsatz?

Nach WHO-Angaben ist rechtliche Unsicherheit das größte Hindernis für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen – 86 % der Länder nennen sie als zentrale Barriere. Damit übertrifft sie sogar finanzielle Fragen, die 78 % als wesentliches Problem angeben.

Trotzdem gibt es Fortschritte: Mehr als die Hälfte der Staaten (54 %, 27 von 50) verfügt über eine oder mehrere Behörden, die KI-Systeme für den Gesundheitsbereich bewerten und zulassen. Weniger Institutionen hingegen überwachen deren tatsächliche Einführung und Nutzung.

Positiv hebt die WHO hervor, dass sich eine zunehmende länderübergreifende Zusammenarbeit entwickelt: Mehrere Mitgliedstaaten tauschen Wissen und Ressourcen aus, um eine gemeinsame KI-Governance im Gesundheitssektor aufzubauen.

Wofür wollen europäische Staaten KI nutzen?

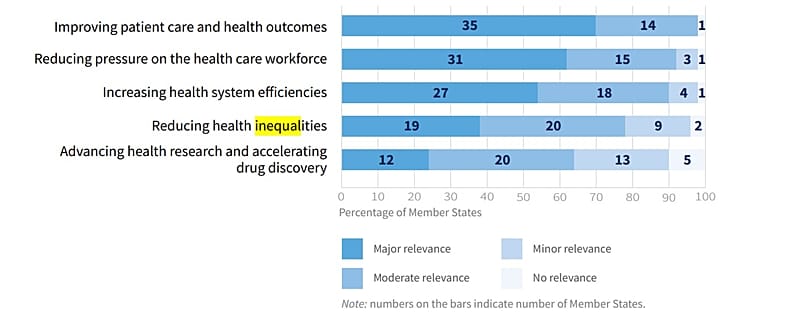

Die WHO-Umfrage zeigt, dass Länder KI vor allem zur Bewältigung aktueller Herausforderungen einsetzen möchten. Als besonders wichtig gelten die Verbesserung der Patientenversorgung (70 %), die Entlastung des medizinischen Personals (62 %) und die Verringerung von Ineffizienzen (54 %).

Weniger als die Hälfte der Länder misst hingegen der Nutzung von KI in der Forschung und Arzneimittelentwicklung (24 %) oder zur Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten (38 %) eine ähnlich hohe Priorität bei.