Deutschland wird immer älter: Ende 2024 lebten hierzulande rund 17.900 Menschen, die mindestens 100 Jahre alt waren - ein Anstieg um fast 25 Prozent gegenüber 2011. Doch was steckt hinter diesem Trend? Und was können wir von den Ältesten der Gesellschaft lernen, um selbst die 100 zu überschreiten?

Zum Jahresende 2024 lebten in Deutschland rund 17.900 Menschen, die 100 Jahre oder älter waren. Das entspricht einem Anstieg um 24 Prozent gegenüber 2011, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tags der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilte. Damals wurden lediglich etwa 14.400 Hundertjährige gezählt.

Der überwiegende Teil dieser Altersgruppe sind Frauen: Ende 2024 lag ihr Anteil bei 83,8 Prozent, 2011 waren es noch 87 Prozent. Insgesamt ist die Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, wobei Frauen im Schnitt länger leben als Männer.

Auch im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Hochbetagten gewachsen. Auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen 2011 durchschnittlich 1,8 Hundertjährige, 2024 waren es bereits 2,1.

Regionale Unterschiede - Hamburg mit höchstem Anteil

Hinsichtlich Zahl und Anteil der mindestens Hundertjährigen zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. So lebten zum Jahresende 2024 die meisten Hochbetagten in den bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3.900), Bayern (2.400) und Baden-Württemberg (2.300).

Ein anderes Bild ergibt sich beim Anteil an der Gesamtbevölkerung: In Hamburg kamen 2024 auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner 2,9 Hundertjährige – der höchste Wert im Ländervergleich. Hohe Anteile verzeichneten auch Sachsen (2,6) und das Saarland (2,5).

Am niedrigsten war der Anteil der 100-Jährigen und Älteren in Bayern (1,8 je 10.000), Bremen (1,9) und Brandenburg (2,0).

Zahl der Ü-100 jährgen weltweit fast verdoppelt

Auch weltweit steigt die Zahl der mindestens Hundertjährigen, wenn auch auf geringerem Niveau als in Deutschland. Laut Vorausberechnungen der Vereinten Nationen (UN World Population Prospects) lebten 2024 rund 587.000 Menschen, die 100 Jahre oder älter waren - fast doppelt so viele wie 2011 (303.000). Der Anteil an der Weltbevölkerung wuchs von 0,4 auf 0,7 pro 10.000 Menschen.

Frauen stellen mit 81 Prozent den weitaus größten Teil dieser Altersgruppe.

Die meisten Hundertjährigen gab es 2024 in Japan (121.000), gefolgt von den Vereinigten Staaten (70.000) und China (43.000).

Die Theorie der "blauen Zonen"

Mit Blick auf die neuesten Zahlen stellt sich die Frage: Warum werden immer mehr Menschen immer älter? Und noch wichtiger: Was kann man selbst tun, um die 100-Jahre-Marke zu knacken?

Ein wesentlicher Grund für die steigende Lebenserwartung ist der medizinische Fortschritt. Doch neben dieser Begründung und zahlreichen populärwissenschaftlichen Tipps aus Klatschmagazinen gibt es auch zahlreiche wissenschaftlich fundierte Theorien. Die wohl bekannteste und zugleich umstrittenste ist die der sogenannten "blauen Zonen“.

Die Theorie untersucht das Phänoment, dass an bestimmten Orten auf der Welt überdurchschnittlich viele Menschen leben, die 100 Jahre oder älter werden. Bekannt wurden diese Regionen - die sogenannten "blauen Zonen" - durch den Autor Dan Buettner, der Orte wie Okinawa (Japan), Sardinien und Ikaria (Griechenland) sowie Nicoya (Costa Rica) beschrieb. Später wurde auch die US-Stadt Loma Linda hinzugezählt.

Forschende sehen mehrere Gründe für die hohe Zahl der Hochbetagten in diesen Gebieten: In den oft abgeschiedenen Regionen haben sich die Menschen über Generationen genetisch an ihre Umwelt angepasst.

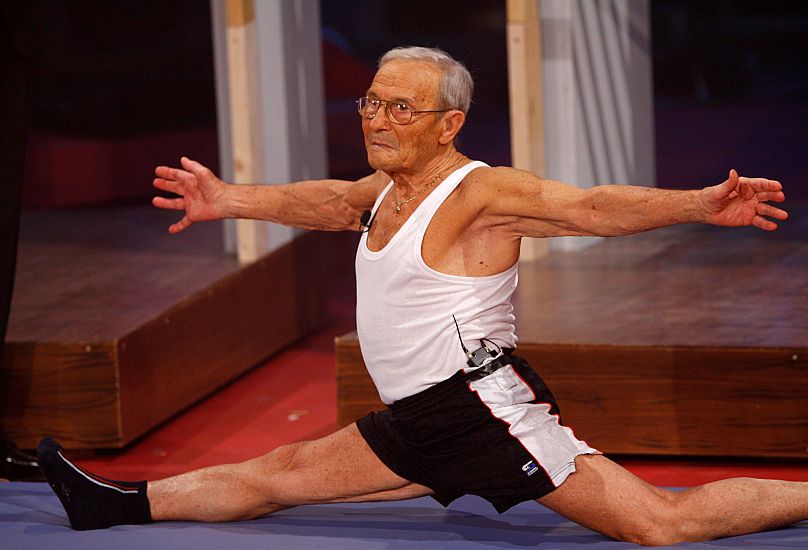

Eine zentrale Rolle spielen zudem Ernährung und Lebensstil. Die Menschen dort essen überwiegend unverarbeitete Lebensmittel, meist Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, und hören mit dem Essen auf, bevor sie völlig satt sind. Auch Bewegung ist Teil des Alltags: Viele sind körperlich aktiv, arbeiten draußen und bleiben geistig wie sozial eingebunden. Enge Familienstrukturen und das Gefühl, gebraucht zu werden gelten ebenfalls als zentrale Schutzfaktoren.

Australischer Forscher: Theorie nur Ergebnis fehlerhafter Statistik

Doch die Theorie ist durchaus umstritten. Der australische Forscher Saul Justin Newman (University College London) äußerte seine Kritik besonders deutlich. Er hält die "blauen Zonen“ für ein statistisches Konstrukt. So würden sich etwa die Menschen auf Okinawa für japanische Verhältnisse ungesund ernähren und seien häufig übergewichtig. In Sardinien sei die Lebenserwartung nicht auffällig hoch, in Ikaria gebe es Hinweise auf Rentenbetrug. Auch Costa Rica habe die Definition seiner Zone mehrfach verschoben.

Newman untersuchte internationale Daten zu Menschen über 110 Jahren. Dabei stieß er auf Fälle von Identitätsdiebstahl, falschen Angaben und Betrug. Berüchtigt ist etwa der Fall eines 111-Jährigen in Tokio, der sich als längst verstorbene Mumie herausstellte. Newman folgert: Viele angebliche "blauen Zonen" seien schlicht das Ergebnis fehlerhafter Statistiken.

Ob diese Hochburgen von Hochbetagten also tatsächlich Orte außergewöhnlicher Langlebigkeit sind oder eher Projektionsflächen für die Sehnsucht nach einem langen, gesunden Leben bleibt vorerst offen.

Wie man über 100 Jahre alt wird – lernen von der einst ältesten Frau der Welt

Einige Wissenschaftler richten ihren Blick deshalb direkt auf einzelne Individuen und versuchen von ihnen zu lernen - wie etwa im Fall der einst ältesten Frau der Welt, Maria Branyas Morera. Sie überstand die Spanische Grippe, den Bürgerkrieg, zwei Weltkriege und wurde 117 Jahre alt. Geboren 1907 in San Francisco und seit ihrer Kindheit in Katalonien lebend, galt sie bis zu ihrem Tod 2024 als ältester Mensch der Welt. Ihr erstaunlich fitter Körper in diesem Rekordalter beschäftigt nun die Wissenschaft.

Ein Forschungsteam um Eloy Santos-Pujol (Josep Carreras Leukaemia Research Institute) untersuchte Branyas Morera noch zu Lebzeiten umfassend. Unter dem Kürzel "M116" analysierten die Forschenden Blut-, Speichel- und Gewebeproben. Die Ergebnisse, veröffentlicht in Cell Reports Medicine, fielen widersprüchlich aus: Einerseits zeigten sich typische Altersmerkmale wie verkürzte Telomere und ein geschwächtes Immunsystem.

Andererseits wies ihr Organismus ungewöhnlich jugendliche Eigenschaften auf, darunter seltene genetische Varianten, niedrige Entzündungswerte im Blut und ein Darmmikrobiom, das man sonst nur bei deutlich jüngeren Menschen findet.

Für die Forschenden ist der Fall ein Hinweis, dass mehrere Faktoren zusammenspielen müssen: günstige Gene, eine effiziente Energieversorgung der Zellen, die Kontrolle von Entzündungen und ein stabiles Mikrobiom. Zugleich betonen sie, dass sich aus einem Einzelfall keine allgemeingültigen Regeln ableiten lassen.

Menschen über 100 altern bereits ab 70 anders

Dennoch gibt es auch größere Studien, die durchaus ein allgemeineres Bild liefern. Eine umfangreiche schwedische Langzeituntersuchung hat zum Beispiel ergeben: Wer 100 Jahre alt wird, altert nicht nur langsamer, sondern bleibt auch länger geistig stabil.

Forschende des Karolinska-Instituts werteten dafür die Gesundheitsdaten von mehr als 274.000 Personen aus, die zwischen 1920 und 1922 geboren wurden. Nur 1,6 Prozent von ihnen erreichten das 100. Lebensjahr, ihre Krankheitsverläufe hoben sich jedoch deutlich von der Vergleichsgruppe ab. Bereits ab 70 Jahren verlief die gesundheitliche Entwicklung anders.

Mit 90 Jahren hatten 80 Prozent der Hundertjährigen höchstens fünf Diagnosen, im Median waren es nur zwei Erkrankungen. Ab 90 Jahren nahm die Zahl der Diagnosen kaum noch zu, Multimorbidität - also viele Krankheiten gleichzeitig - blieb die Ausnahme. Über Jahrzehnte hinweg blieb die Krankheitslast insgesamt erstaunlich stabil.

Auffällig war auch das spätere Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Europa zu den häufigsten Todesursachen zählen. Mit 90 Jahren litten nur 37,8 Prozent der Hundertjährigen an Herzproblemen, während es in der Vergleichsgruppe von Menschen, die kein derart hohes Alter erreichten, deutlich mehr als die Hälfte waren. Hinzu kam, dass chronische Leiden bei Hundertjährigen häufig nur ein einzelnes Organsystem betrafen, was Behandlungen erleichterte und die Lebensqualität erhöhte.

Auch geistig blieben viele erstaunlich stabil. Neurologische oder psychische Erkrankungen wie Demenz oder Depressionen traten seltener auf, und die kognitive Leistungsfähigkeit blieb oft bis ins hohe Alter erhalten. Besonders in den letzten Lebensjahren zeigten sich deutliche Unterschiede zu Menschen, die früher starben.

Schon ab dem 70. Lebensjahr ließen sich diese Unterschiede erkennen. Wer später 100 Jahre alt wurde, zeichnete sich frühzeitig durch ein günstigeres Gesundheitsprofil aus - ein Hinweis darauf, dass sich Langlebigkeit bereits Jahrzehnte vor dem Erreichen der 100 abzeichnet.

Expertin: Mehrere Faktoren spielen zusammen

Insgesamt ist sich die Forschung, wenn es darum geht, über 100 Jahre alt zu werden, noch ziemlich uneins. Zwar könnn sich fast alle darauf einigen, dass das Zusammenspiel von Erbanlagen und Lebensstil entscheidend ist. Die eine, ultimative Formel für Langlebigkeit gibt es aber (noch) nicht.

Den Tipp von Branyas Morera, die es immerhin bis in ihr 117 Lebensjahr geschafft hat, kann man sich trotzdem zu Herzen nehmen.

Sie selbst brachte ihr Geheimnis nämlich - anders als die Forschenden auf diesem Gebiet - klar und knapp auf den Punkt: "Umgib dich nicht mit toxischen Menschen.", so Morera. Glück, Familie und Freundschaften waren für sie ebenso wichtig wie Ernährung und Gesundheit.