Eine in "The Lancet Regional Health-Europe" veröffentlichte Studie zeigt, dass die Gesundheitsversorgung bei psychischen Störungen in Europa "gering und unzureichend" ist. Nur 12 % der Patienten erhalten eine angemessene Behandlung.

Eine umfassende Studie, die in der Fachzeitschrift "The Lancet Regional Health-Europe" veröffentlicht wurde, hat eine besorgniserregende Tatsache ans Licht gebracht: Die Versorgungsrate mit Gesundheitsdiensten für psychische Störungen bei der erwachsenen Bevölkerung Europas ist "niedrig und unzureichend".

Die Studie, für die 45 Studien aus den letzten zwei Jahrzehnten mit 198 nationalen und regionalen Schätzungen systematisch ausgewertet wurden, zeichnet ein Bild großer Unterschiede zwischen den Ländern und den Diagnosen, mit besonders gravierenden Lücken in der Versorgung gefährdeter Bevölkerungsgruppen.

Laut Jordi Alonso, Forscher am Hospital del Mar und Professor an der Universität Pompeu Fabra (UPF), der an der Studie mitgewirkt hat, "besteht ein erheblicher Mangel an Daten sowohl nach Ländern als auch nach Erkrankungen, was es schwierig macht, die Ausgangssituation zu bestimmen".

Dieser Mangel an systematischen und homogenen Informationen verhindert zuverlässige Vergleiche zwischen den Staaten und die Analyse von Zeittrends und erschwert somit die Überwachung der Ziele der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die eine Erhöhung der Versorgungsdichte um 50 % bis 2030 anstrebt.

Psychosen mit hohem Versorgungsgrad, Depressionen und Angstzustände vernachlässigt

Die Analyse zeigt, dass die europäischen Länder nur bei schweren psychischen Störungen wie Psychosen einen hohen Versorgungsgrad erreichen, der in einigen Staaten zwischen 50 % und 90 % liegt, wenn auch mit bemerkenswerten Unterschieden: Kroatien meldete 2017 einen Versorgungsgrad von 99 %, während die Niederlande nur 23 % erreichten.

Bei häufigen psychischen Störungen ist die Situation jedoch völlig anders. Bei schweren Depressionen reicht die Bandbreite der minimal angemessenen Behandlung von alarmierend niedrigen Werten - 9,5 % in Bulgarien, 9,8 % in Tadschikistan und 9,9 % in Turkmenistan - bis zu höheren Prozentsätzen in Ländern wie Deutschland (35 %), Belgien (34 %) und der Tschechischen Republik (36,1 %). Im belgischen Fall wurden zwar 36 % der Menschen mit schweren Depressionen behandelt, aber nur 11 % erhielten eine angemessene Betreuung.

Bei den Angststörungen schwankt die Abdeckung zwischen 47,1 % in Schweden und 7,3 % in Bulgarien, während bei den Störungen des Substanz- und Alkoholkonsums der Prozentsatz der behandelten Erwachsenen sehr niedrig ist und die Schätzungen selten über 15 % liegen.

Im Falle von ADHS bei Erwachsenen sind die Daten so spärlich und veraltet - meist stammen sie aus der Zeit, bevor die Krankheit bei Erwachsenen allgemein anerkannt wurde -, dass es praktisch unmöglich ist, eine Diagnose zu stellen, da der Versorgungsgrad in der Regel unter 10 % liegt.

Spanien: nur eine von drei Personen erhält eine Behandlung

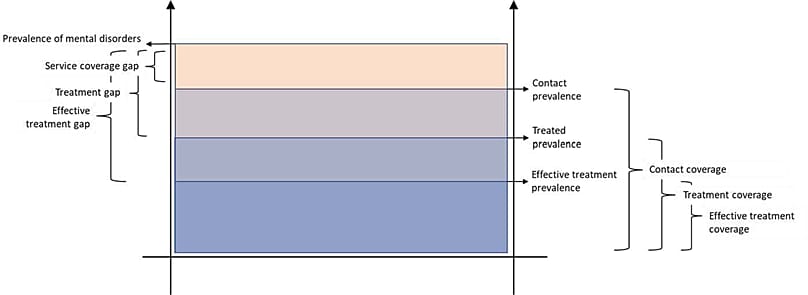

In Spanien spiegelt die Situation diese allgemeinen Mängel wider: Nur einer von drei Menschen ( 33 %) mit einer psychischen Störung wird in irgendeiner Form behandelt, und weniger als 12 % erhalten eine angemessene Behandlung. Bei schweren Depressionen erhalten 28 % der Gesamtbevölkerung eine gewisse Behandlung, aber nur 18 % ein angemessenes Konzept; bei Angstzuständen sind es 29,5 % bzw. 12 %.

Besonders besorgniserregend sind die Daten bei Störungen des Drogen- und Alkoholkonsums, wo nur 5,2 % eine angemessene Behandlung erhalten.

Bei den am stärksten gefährdeten Gruppen gibt es die größten Versorgungslücken. Die Studie stellt fest, dass Frauen, sexuelle Minderheiten, ethnische Minderheiten, Flüchtlinge, Obdachlose und Binnenvertriebene unter besonders gravierenden Ungleichheiten leiden, wobei die Behandlungslücken in einigen Fällen 80 % übersteigen.

So wurden beispielsweise in der Ukraine 74 % der Binnenvertriebenen mit psychischen Störungen nicht behandelt, und in Paris erhielten nur 3 % der Obdachlosen mit psychotischen Störungen eine Behandlung.

Dringende Forderung nach harmonisierten Überwachungssystemen

Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass das Fehlen von Längsschnittdaten die Verfolgung von Veränderungen im Laufe der Zeit verhindert. Trendanalysen für Depressionen zeigten einen minimalen Anstieg des Versorgungsgrads über zwei Jahrzehnte, während für Psychosen gemischte Muster beobachtet wurden, obwohl einige Unterschiede eher auf methodische Änderungen als auf tatsächliche Unterschiede im Versorgungsgrad zurückzuführen sein könnten.

Vor diesem Hintergrund fordern die Forscher dringend die Einrichtung harmonisierter Überwachungssysteme zur systematischen und vergleichbaren Messung der Versorgungsdichte, der Angemessenheit der Behandlung und der Fortschritte bei der Erreichung der WHO-Ziele.

Die Studie empfiehlt Maßnahmen sowohl auf der Angebotsseite:

- Ausweitung der Fachkräfte

- Dezentralisierung der Dienste

- Integration in die Primärversorgung

Und auf der Nachfrageseite: Sensibilisierungskampagnen, Verringerung der Stigmatisierung, Subventionen für gefährdete Gruppen sowie Finanzierungsreformen, die die psychische Gesundheit in die allgemeine Gesundheitsversorgung integrieren.