Nach mehr als 12 Jahren Ermittlungen und einem aufsehenerregenden Prozess fiel nun das Urteil im Fall der mutmaßlichen libyschen Finanzierung der Präsidentschaftskampagne von Nicolas Sarkozy im Jahr 2007.

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy, der von 2007 bis 2012 im Amt war, wurde der kriminellen Vereinigung für schuldig befunden. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Das Gericht verurteilte Sarkozy außerdem zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro und entzog ihm für fünf Jahre seine bürgerlichen, zivilen und familiären Rechte. Zudem wurde er für fünf Jahre von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen.

Von den anderen Anklagepunkten, die gegen ihn vorlagen, wurde er freigesprochen: passive Korruption, Hehlerei, Veruntreuung öffentlicher Gelder und illegale Wahlkampffinanzierung.

Bei der Anklageerhebung Ende März hatte die Finanzstaatsanwaltschaft eine Strafe von sieben Jahren Gefängnis, 300.000 Euro Geldstrafe und fünf Jahre Nichtwählbarkeit gefordert und Nicolas Sarkozy als den "wahren Entscheidungsträger und Auftraggeber" eines Korruptionspakts mit dem ehemaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi bezeichnet.

Die Ermittlungen brachten verdächtige Geldströme ans Licht, die über undurchsichtige Kanäle ermöglicht worden waren, ohne jedoch wirklich festzustellen, wofür diese Geldsummen verwendet wurden.

Nicolas Sarkozy hat stets jegliche Beteiligung abgestritten und eine Manipulation angeprangert.

Von den zehn anderen Angeklagten wurden drei freigesprochen, darunter Eric Woerth, der ehemalige Schatzmeister von Nicolas Sarkozys Wahlkampf 2007.

Die beiden anderen ehemaligen Minister Claude Guéant und Brice Hortefeux wurden der kriminellen Vereinigung, der passiven Bestechung, der passiven Einflussnahme, der Fälschung und des Einsatzes von Falschgeld sowie der schweren Geldwäsche für schuldig befunden.

Brice Hortefeux, Schatzmeister der Association de soutien à l'action de Nicolas Sarkozy (Vereinigung zur Unterstützung der Aktion von Nicolas Sarkozy), wurde vom Gericht der kriminellen Vereinigung zwischen 2005 und 2007 für schuldig befunden.

Libyen-Finanzierung, Gaddafi-Affäre: Worum geht es?

Es handelt sich um die 2013 in Frankreich eingeleitete Untersuchung über eine mögliche verdeckte Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfs von Nicolas Sarkozy im Jahr 2007 durch das libysche Regime von Muammar al-Gaddafi .

2011, kurz nach dem Sturz und Tod des libyschen Diktators, behaupteten mehrere Beamte des Regimes, dass große Geldbeträge zur Unterstützung von Sarkozys Kandidatur in Frankreich transferiert worden seien. Muammar Gaddafis Sohn Saif al-Islam sagte in einem Interview mit Euronews, er habe Beweise für Zahlungen des Gaddafi-Regimes an die Präsidentschaftskampagne des Kandidaten Nicolas Sarkozy.

"Ich war selbst Zeuge der Übergabe der ersten Geldtranche an Claude Guéant (damaliger Kabinettschef von Nicolas Sarkozy, als dieser Innenminister war) in Tripolis", sagte er.

Im Jahr 2012 veröffentlichte die Zeitung Mediapart ein Dokument, das den libyschen Diensten zugeschrieben wurde und in dem von einer Verpflichtung in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede war, obwohl der offizielle Betrag für die Präsidentschaftskampagne von Nicolas Sarkozy im Jahr 2007 20 Millionen Euro betrug.

Die französische Justiz interessiert sich also sehr für verdächtige Geldströme: Koffer mit Bargeld, Überweisungen, die über undurchsichtige Kanäle, Briefkastenfirmen und Auslandskonten abgewickelt werden.

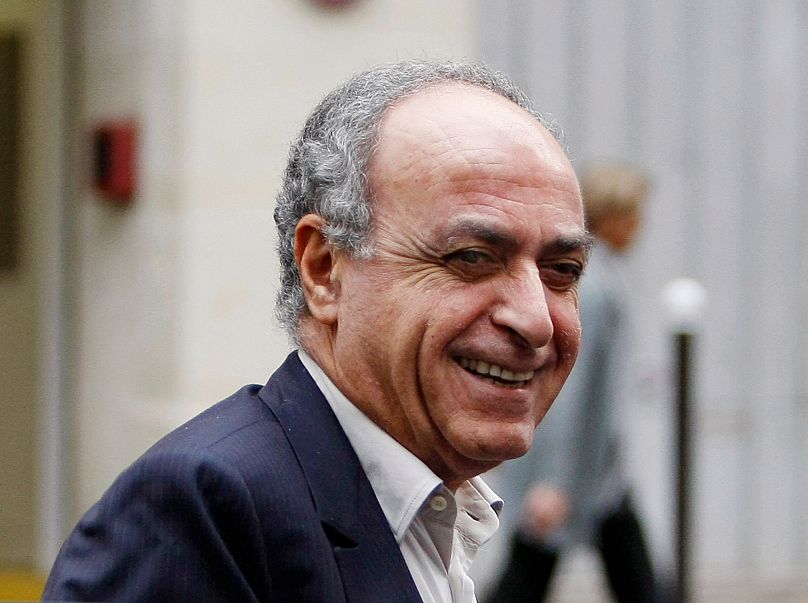

Ein Mittelsmann, Ziad Takieddine, der am Dienstag in Beirut verstorben ist (manche würden sagen, mit all seinen Geheimnissen), behauptet, er habe mehrere Millionen Euro in bar nach Paris befördert. Andere Zeugen, darunter auch enge Vertraute von Muammar al-Gaddafi, bestärkten die Spur einer illegalen Finanzierung.

Takieddines spektakuläre Kehrtwende im Jahr 2020, als er sagte, Nicolas Sarkozy habe "keinen Cent" erhalten, sorgte dann für Verwirrung.

Die Affäre hat eine einzigartige Dimension, da sie die demokratische Funktionsweise und insbesondere die Transparenz der Präsidentschaftswahlen direkt in Frage stellt.

Die Hypothese, dass ein ausländischer Staat, noch dazu eine Diktatur, heimlich einen Wahlkampf finanziert haben könnte, wirft die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der französischen Souveränität auf.

Genau zu dieser Problematik wurden die Richter aufgefordert, sich zu äußern.

Nicolas Sarkozy in weitere Fälle verstrickt

Nicolas Sarkozy war neben dem Fall Gaddafi in mehrere andere Gerichtsfälle verwickelt.

Die prominenteste ist die Bygmalion-Affäre, bei der es um gefälschte Rechnungen ging, die die massiven Ausgabenüberschreitungen während seiner letztlich verlorenen Präsidentschaftskampagne 2012 verschleiern sollten. Er wurde 2023 in einem Berufungsverfahren zu sechs Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, wobei diese Strafe umgewandelt werden kann.

Weitere juristische Probleme waren die 2014 ausgelöste Abhöraffäre "Bismuth", in der er 2021 wegen Bestechung und Einflussnahme schuldig gesprochen wurde, weil er versucht hatte, über seinen Anwalt Thierry Herzog vertrauliche Informationen über laufende gerichtliche Ermittlungen, die ihn betrafen, insbesondere die Woerth-Bettencourt-Affäre, zu erhalten.

Er erhielt eine dreijährige Haftstrafe, von der er ein Jahr mit elektronischer Fußfessel absitzen muss.

Der Name Nicolas Sarkozy tauchte auch in der Bettencourt-Affäre auf, in der er eine Zeit lang wegen des Verdachts auf Missbrauch von Schwäche gegenüber der Liliane Bettencourt L'Oréal-Erbin angeklagt war, bevor das Verfahren 2013 eingestellt wurde. In dieser Affäre wird in abgehörten Telefongesprächen, die von der Zeitung Médiapart veröffentlicht wurden, auch auf eine mögliche illegale Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfs 2007 verwiesen.

Schließlich wurde sein Name auch in der Karachi-Affäre erwähnt, auch wenn er nicht direkt strafrechtlich verfolgt wurde. In diesem komplexen Fall ging es um die Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfs von Édouard Balladur im Jahr 1995.

Die Angeklagten wurden wegen ihrer Rolle in einem System verdeckter Provisionen für Rüstungsverträge mit Saudi-Arabien und Pakistan vor Gericht gestellt.

In diesem Fall taucht übrigens auch der Name Ziad Tiakeddine auf.