In dieser Folge von The Road to Green reisen wir nach Kolumbien, dem Gastgeber der COP16-Konferenz zur biologischen Vielfalt und Europas Partner bei den Bemühungen um Frieden und Wiederherstellung der Natur.

Der Naturpark Bahia Málaga an der kolumbianischen Pazifikküste beherbergt eines der artenreichsten Gebiete der Welt. In dieser großen Bucht, in der neben den Walen, die jedes Jahr zum Brüten kommen, auch Schildkröten schwimmen, wurden rund 1.400 Arten identifiziert.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

„Unsere Vorfahren haben uns immer gesagt, dass es unsere Pflicht ist, dieses Land zu bewahren und es in gutem Zustand für künftige Generationen zu hinterlassen“, erklärt Miller Valencia, ein Bewohner von La Plata, während er uns mit dem Boot zu der Insel bringt, auf der diese Gemeinschaft von Menschen afrikanischer Abstammung seit mehr als 300 Jahren lebt.

Die Gemeinde ist berühmt für ihre Fischerinnen, die Piangua fangen, ein in Kolumbien sehr geschätztes Schalentier. Die Frauen der Gemeinde bahnen sich geschickt ihren Weg durch die dichten Mangrovensümpfe und tauchen bei Ebbe ihre Hände in den Schlamm, um diese kostbaren Meeresfrüchte zu ernten.

Ein Modell für nachhaltige Fischerei

Doch diese uralte Tätigkeit ist bedroht. Unsere Großeltern haben in zwei oder drei Stunden 200 Dutzend Pianguas gefangen. Heute fangen wir höchstens 20 Dutzend. Das ist viel weniger“, erklärt Rosa, Mitglied der Fischervereinigung Raíces Piangüeras.

Mit einem Piangometer misst sie die Muscheln, um sicherzustellen, dass nur ausgewachsene Exemplare entnommen werden, die sich bereits fortgepflanzt haben. Aber Rosa erklärt, dass die Bewohner anderer Regionen nicht so vorsichtig sind.

„Sie sammeln alle Muscheln, große und kleine. Wenn sie sich nicht mehr fortpflanzen können, sind die Vorräte erschöpft“, sagt Rosa, die davon überzeugt ist, dass „diese natürliche Ressource uns noch lange Zeit ein Auskommen sichern wird, wenn wir sie schonen“.

Die Europäische Union unterstützt diese Frauen (die so genannten „Piangueras“) im Rahmen ihres lokalen Programms für nachhaltige Entwicklung, das indigene und afrokolumbianische Gemeinschaften in das Management der Schutzmaßnahmen einbezieht.

Im Rahmen des Projekts soll die Wertschöpfungskette für Piangua entwickelt werden, damit die Muscheln vor Ort verarbeitet und verpackt und zu einem besseren Preis verkauft werden können. Zurzeit werden die Muscheln hauptsächlich an einen Händler verkauft, der sie zu einem niedrigen Preis nach Ecuador exportiert.

Die Chancen des nachhaltigen Tourismus

Ein weiteres Ziel des Verbandes ist die Einrichtung einer „Piangua-Route“, um die Muschel zu einer Touristenattraktion zu machen. Mit Unterstützung des Gemeinderats, der den Schutz der Natur zur Voraussetzung für jede wirtschaftliche Tätigkeit gemacht hat, wurden einheimische Häuser für die Unterbringung von Touristen errichtet.

„Die Idee ist, Touristen die Möglichkeit zu geben, die Kultur der lokalen schwarzen Gemeinschaft zu erleben. Sie können lernen, wie man fischt, wie man Piangua sammelt, so dass wir unsere überlieferten Praktiken fördern können“, erklärt Santiago Valencia, ein Verantwortlicher des Gemeinderats von La Plata.

„Wir wollen nicht, dass der Tourismus das Geschehen in der Region diktiert, sondern wir sehen den Tourismus als ein Mittel, das anderen hilft, uns so kennen zu lernen, wie wir sind“, fügt er hinzu.

In ihrem Kampf für den Schutz der Natur wird die Gemeinde auch von Nichtregierungsorganisationen wie dem WWF und von Universitäten unterstützt. Andere Projekte umfassen das Zählen und Beobachten von Wildtieren wie Schildkröten und Leoparden.

Frieden mit der Natur

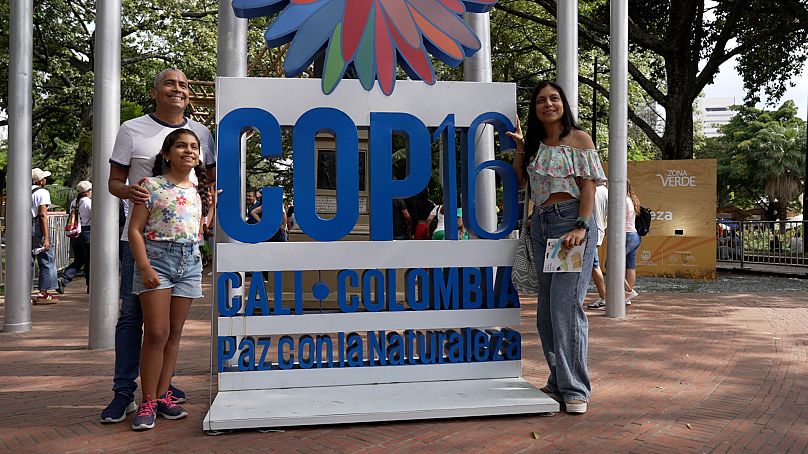

Frieden mit der Natur war das Thema der COP16-Konferenz zur biologischen Vielfalt, die vom 21. Oktober bis 2. November in Cali stattfand.

Einer der wichtigsten Durchbrüche war die Einbeziehung indigener Völker und lokaler Gemeinschaften in den Glolaben Biodiversitätsrahmen (Global Biodiversity Framework, GBF) von Kunming-Montreal durch die Schaffung eines Nebenorgans.

„Wir müssen die Rolle indigener Völker und lokaler Gemeinschaften anerkennen, denn sie lehren uns, wie wir Dinge besser machen können“, sagte Florika Fink-Hooijer, Generaldirektorin der Umweltabteilung der Europäischen Kommission, gegenüber Euronews.

Sie verstehen und respektieren die Natur, während wir sie für selbstverständlich halten. „Die Europäische Union finanziert Projekte, die sie in dieser Rolle unterstützen, denn sie sind auch Verfechter der Natur, was eine riskante Position sein kann“, fügte sie hinzu.

Die internationalen Verhandlungen auf der COP16 führten auch zu Fortschritten bei der Umsetzung des GBF durch die Unterzeichnerstaaten.