Am 15. Juni feiert Deutschland erstmals seine Veteranen. Doch hinter der symbolischen Geste steckt ein Systemversagen: Wer Hilfe braucht, bekommt sie oft nicht.

Am 15. Juni wird in Deutschland erstmals der Veteranentag gefeiert. Dabei geht es "um die Anerkennung derjenigen, die in letzter Konsequenz bereit sind, das Äußerste für andere zu geben und die ihr Leib und Leben für unser Land einsetzen", so Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

Für diesen Tag wurde jedoch lange gekämpft. "Wir fordern jetzt seit knapp 15 Jahren diesen Veteranentag", erklärt Andreas Eggert, Generalsekretär des Bunds Deutscher EinsatzVeteranen e.V, gegenüber Euronews.

Es müsse etwas geben, bei dem Veteranen für das, was sie geleistet haben, gewürdigt werden. Doch um an diesen Punkt zu gelangen, musste der Veteranenverband daran arbeiten, den Begriff in Deutschland wieder einzuführen.

Der Begriff war stark mit dem Zweiten Weltkrieg belastet, ergänzt David Hallbauer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbands. Man habe ein neues Verständnis schaffen wollen: Dass die Bundeswehr in Deutschland eine eigene Tradition entwickelt habe, aus der sich eine eigenständige Veteranenkultur ableite.

Als sie dann 2010 den Bund Deutscher Veteranen gründeten, erhielten sie viel Gegenwind. "Man wurde mit ewig Gestrigen verglichen", so Hallbauer.

"Dann mussten wir erst erklären, dass es hier um Menschen geht, die für Deutschland in der Bundeswehr einen besonderen Dienst für die Gesellschaft geleistet haben."

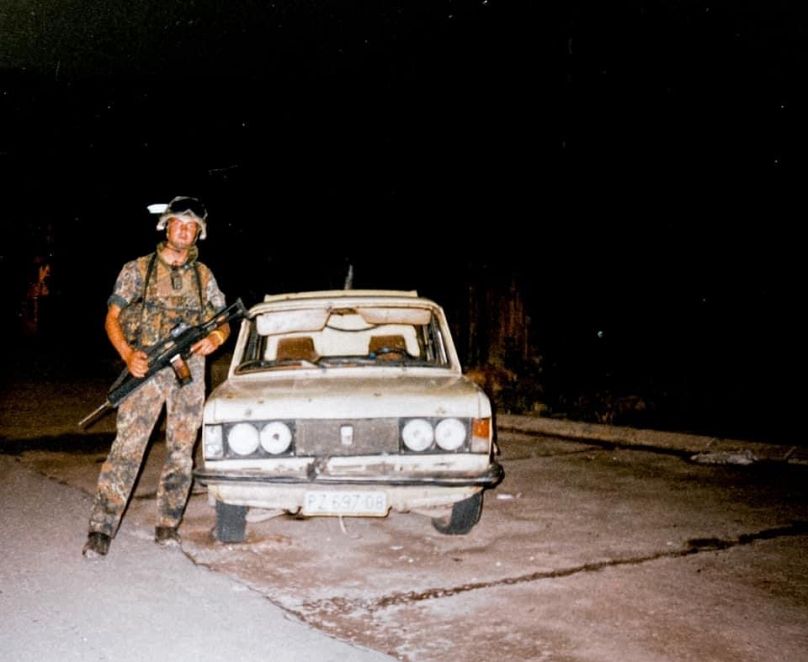

Der Krieg nach dem Krieg

Für den Bund Deutscher EinsatzVeteranen geht es jedoch nicht nur um Anerkennung und Wertschätzung, sondern auch um die Versorgung derjenigen, die im Einsatz zu Schaden gekommen sind.

Mit dem Nationalen Veteranentag könne man auch auf diese Themen aufmerksam machen und auf Missstände hinweisen, die noch verbessert werden müssen.

Dazu gehören auch die mentale Gesundheit und die Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. Um Hilfe zu erhalten, müssen Betroffene oft jahrelang warten. Der längste bekannte Fall, so Eggert, liegt bei 13 Jahren.

"Wir haben das Problem, dass die Bürokratie, die damit verbunden ist, alles enorm verzögert", ergänzt Hallbauer. Für die Betroffenen fühle sich das an wie ein Krieg nach dem Krieg.

"Das könnte man vermeiden, indem man die Entscheidungsprozesse beschleunigt. Wenn jemand zwölf Jahre auf seine Anerkennung wartet, ist das nicht förderlich", sagt er.

Im Verfahren muss festgestellt werden, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen Einsatz und Erkrankung besteht. "Zuerst muss man beweisen, dass man im Einsatz war. Als geschädigte Person muss man nachweisen, dass man vor Ort war und ein Erlebnis hatte, das die eigene Gesundheit zerstört hat", erklärt Hallbauer.

Eggert ergänzt, dass in Deutschland zudem geprüft wird, ob das traumatische Ereignis alle Kriterien erfüllt, um eine Therapie oder Versorgung zu rechtfertigen.

Im sogenannten Wehrdienstbeschädigungsverfahren wird der Grad der Schädigung festgestellt – daraus ergeben sich dann mögliche Versorgungsansprüche.

"Das Verfahren wirkt oft so, als ginge es vorrangig darum, Ansprüche abzuwehren. Deshalb werden zunächst alle Fälle schematisch gleich behandelt", erklärt Eggert.

Auch biografische Aspekte wie Erfahrungen in der Kindheit würden dabei einbezogen – aus Sicht des Veteranenverbands nicht zielführend: "Statt traumaunabhängig auf persönliche Prägungen einzugehen, sollte der Fokus klar auf dem Einsatzunfall und den damit verbundenen Belastungen liegen. Eine Umkehr der Beweislast wäre hier ein echter Fortschritt: Nicht der Betroffene muss nachweisen, dass der Einsatz ihn krank gemacht hat – sondern die Bundeswehr müsste belegen, dass dies nicht der Fall war. Genau das fehlt bislang – und wird offenbar auch nicht angestrebt", so der Generalsekretär des Bund DeutscherEinsatz Veteranen e.V.

"Wünschenswert wäre, dass ein Soldat mit gutem Gewissen in den Einsatz gehen kann, weil er weiß, dass er im Fall einer Verletzung gut versorgt wird", sagt Hallbauer.

Diese Sicherheit sei in Deutschland derzeit nicht gegeben.

Mehr Geld für Verteidigung. Und was ist mit den Veteranen?

Seit Russlands großangelegter Invasion ist das Thema Verteidigung in vielen europäischen Ländern wieder in den Fokus gerückt. In Deutschland hat der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine "Zeitenwende" angekündigt. Seitdem sind auch die Verteidigungsausgaben gestiegen, um Deutschland wieder "kriegstüchtig" zu machen.

Um ein Land verteidigungsfähig zu machen, legt man den Fokus natürlich erst mal auf die Aufrüstung, so Eggert.

"Wir haben Mangel an Material und Personal. Da fließt viel Geld rein. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn man von den 100 Milliarden rund 10 Millionen genommen hätte, um sich gut um die zu kümmern, die im Einsatz verletzt, versehrt, oder erkrankt sind."