Im vergangenen Jahr spielten die EU und China mit dem Gedanken eines diplomatischen Neustarts. Doch nachdem Peking weitreichende Exportbeschränkungen für Seltene Erden verhängte, platzten die Hoffnungen. Die Erfahrung prägt nun einen deutlich vorsichtigeren Kurs im Jahr 2026.

Die sprunghafte Entscheidungsfindung von US-Präsident Donald Trump bleibt nicht ohne Folgen: In den vergangenen Wochen sind zahlreiche westliche Staats- und Regierungschefs nach China gereist – die Beziehungen zu Peking rücken zunehmend in den Fokus.

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

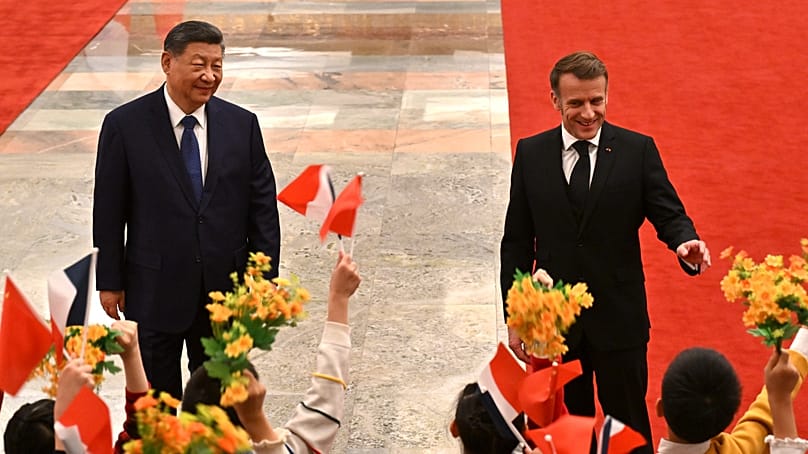

Allein in den vergangenen zwei Monaten besuchten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Irlands Premier Micheál Martin, Kanadas Premier Mark Carney, Finnlands Regierungschef Petteri Orpo sowie der britische Premierminister Keir Starmer die chinesische Hauptstadt. Aus Deutschland wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ende des Monats in Peking erwartet.

Die offiziellen Besuche, bei denen es vor allem darum geht, besseren Zugang zum notorisch restriktiven chinesischen Markt zu erhalten, fallen mit einer wachsenden Zuspitzung der transatlantischen Spannungen zusammen.

Diese werden nicht zuletzt durch die zunehmend expansive Außenpolitik Washingtons befeuert – zuletzt etwa durch den außergewöhnlichen Versuch, Dänemark zum Verkauf Grönlands zu drängen.

Pekings Rolle in den transatlantischen Beziehungen

Der wachsende Riss im transatlantischen Bündnis ist dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nicht entgangen. Bei Begegnungen mit westlichen Würdenträgern nutzt er regelmäßig die Gelegenheit, US-Präsident Donald Trump indirekt zu kritisieren – und China zugleich als verlässlichen Verfechter des Multilateralismus zu inszenieren.

"Die internationale Ordnung steht unter großem Druck. Internationales Recht kann nur dann wirksam sein, wenn sich alle Länder daran halten", sagte Xi während eines Treffens mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht.

Darin war zugleich von "Unilateralismus, Protektionismus und Machtpolitik" die Rede.

Peking macht dabei wenig Anstalten, sein strategisches Ziel zu verbergen: einen Keil zwischen Europa und die Vereinigten Staaten zu treiben und den eigenen geopolitischen Einfluss auf Kosten Washingtons auszubauen. Die westlichen Staats- und Regierungschefs reagieren auf diese Avancen bislang offen, aber vorsichtig.

Zu groß ist die Sorge, eine zu demonstrative Annäherung an China könnte den Zorn Trumps provozieren. "Es ist sehr gefährlich für sie, das zu tun", sagte der US-Präsident mit Blick auf die Besuche von Starmer und Kanadas Premier Mark Carney.

Für die Europäische Union ist der Balanceakt besonders riskant. Einerseits sucht der 27-Staaten-Block händeringend nach neuen Absatzmärkten, um die in einem einseitigen Abkommen mit Trump akzeptierten Zölle von 15 Prozent abzufedern.

China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer wachsenden Mittelschicht, erscheint dabei auf dem Papier als attraktiver Partner. Andererseits ringt die EU mehr denn je damit, das ausufernde Handelsdefizit mit China einzudämmen.

Peking setzt verstärkt auf günstige Exporte, um eine anhaltende Immobilienkrise und schwache Binnennachfrage zu kompensieren. 2025 schloss China das Jahr mit einem Überschuss von fast 1,2 Billionen Dollar (rund 1 Billion Euro) ab – dem höchsten Handelsüberschuss, den je ein Land verzeichnet hat.

Diese Zahl dürfte auch eine Rolle bei der trotzigen Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Weltwirtschaftsforum in Davos gespielt haben. Mit auffälliger Piloten-Sonnenbrille kritisierte Macron Chinas "zu geringen Konsum ausländischer Waren" sowie "massive Überkapazitäten und wettbewerbsverzerrende Praktiken", die – so seine Warnung – "ganze Industrie- und Handelssektoren zu erdrücken drohen".

"Es geht nicht um Protektionismus", sagte Macron, "sondern darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen wiederherzustellen und unsere Industrie zu schützen."

Europa brauche mehr "Gleichgewicht".

"Keine einfache Aufgabe"

In vielerlei Hinsicht spiegeln Macrons Vorwürfe die vergangenen fünf Jahre der Beziehungen zwischen der EU und China wider.

Den Anfang machte die COVID-19-Pandemie – eine Zäsur, die der Europäischen Union ihre schmerzhafte Abhängigkeit von chinesischen Vorprodukten schonungslos vor Augen führte. In der Folge begannen europäische Staats- und Regierungschefs, wenn auch mit unterschiedlichem Nachdruck, eine selbstbewusstere China-Politik zu verfolgen.

Spätestens mit Russlands umfassender Invasion der Ukraine verschärfte sich der Ton deutlich. In Europa sorgte vor allem die demonstrative Nähe zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Empörung – insbesondere nachdem Xi die "grenzenlose" Partnerschaft bekräftigte und Peking Russlands Kriegswirtschaft faktisch stabilisierte.

Die Umgehung westlicher Sanktionen über chinesisches Territorium wurde rasch zu einem zentralen Streitpunkt. "Man kann nicht behaupten, ein verlässlicher Partner der EU zu sein, während man zugleich unsere größte Sicherheitsbedrohung ermöglicht", sagte ein hochrangiger EU-Diplomat anonym.

"Einerseits müssen wir in bestimmten Bereichen mit China kooperieren. Andererseits befeuert Peking einen Angriffskrieg. Das ist keine einfache Aufgabe." Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen prägte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, den Begriff des "De-Risking".

Ziel war es, sicherheitspolitische Abhängigkeiten von China zu verringern. Zugleich leitete die EU mehrere Untersuchungen gegen in China hergestellte Produkte ein, die im Verdacht stehen, durch staatliche Subventionen den Wettbewerb zu verzerren – insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge.

Die Regierung von Joe Biden begrüßte diesen Kurs und drängte Europa, geschlossen Druck auf Peking auszuüben. Dann jedoch wurde Donald Trump erneut gewählt – und die Lage veränderte sich abrupt. In europäischen Hauptstädten hatte man gehofft, dass die gemeinsamen wirtschaftlichen Sorgen über Chinas staatlich gelenkte Wirtschaftsmodelle als politischer Kitt im transatlantischen Verhältnis wirken könnten.

Doch Trump legte sich nie auf eine konsistente China-Strategie fest. Stattdessen wechselte er in rasantem Tempo zwischen Konfrontation, Annäherung und offenem Lob – ein Kurs, der Europas Regierungen zunehmend ratlos zurückließ.

Nach Trumps Einführung sogenannter "gegenseitiger Zölle" schlugen viele europäische Staats- und Regierungschefs einen deutlich moderateren Ton gegenüber China an.

Nach Jahren offener Konfrontation wuchsen die Spekulationen über einen möglichen diplomatischen Neustart. "Wir sind weiterhin entschlossen, unsere Partnerschaft mit China zu vertiefen. Eine ausgewogene Beziehung, die auf Fairness und Gegenseitigkeit beruht, liegt in unserem gemeinsamen Interesse", erklärte Ursula von der Leyen im Mai bei einem Botschaftsaustausch mit Xi Jinping anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Beziehungen.

Doch die Hoffnung auf eine Annäherung währte nur kurz. Im Zuge seiner Konfrontation mit dem Weißen Haus verhängte Peking strenge Exportbeschränkungen für Seltene Erden – metallische Elemente, die für moderne Schlüsseltechnologien unverzichtbar sind. China kontrolliert rund 60 Prozent der weltweiten Förderung und etwa 90 Prozent der globalen Verarbeitungs- und Raffineriekapazitäten.

Die Maßnahmen trafen Europas Industrie hart. Fabriken mussten Arbeitszeiten kürzen, Lieferketten gerieten ins Stocken, Aufträge wurden verschoben.

Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten: Von der Leyen warf China offen "Dominanz, Abhängigkeit und Erpressung" vor.

Im Juli reiste die Kommissionspräsidentin zu einem verkleinerten EU-China-Gipfel nach Peking. Zwar brachte das Treffen einen vorläufigen Durchbruch bei der Versorgung mit Seltenen Erden, doch die strukturellen Probleme europäischer Unternehmen blieben ungelöst. Im Oktober folgte der nächste Rückschlag: Peking weitete die Exportkontrollen erneut aus – ein Schritt, der in Brüssel für Fassungslosigkeit sorgte.

Von der Leyen setzte weiter auf Dialog, verband diesen jedoch mit einer Warnung: "Wir sind bereit, alle Instrumente unseres Werkzeugkastens zu nutzen, wenn es nötig ist."

Doch genau das geschah nicht. Die EU verzichtete darauf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das sogenannte Anti-Coercion-Instrument – oft als europäische "Handelsbazooka" bezeichnet und ursprünglich auch mit Blick auf China entwickelt – wurde nie ernsthaft aktiviert.

Stattdessen mussten die Europäer mit ansehen, wie Donald Trump schließlich eine Vereinbarung mit Xi erzielte, die zur Aufhebung der Beschränkungen führte – und von der Länder weltweit profitierten.

Aus reiner Vorsicht

Der Streit um die Seltenen Erden ließ Europas Hauptstädte mit einer bitteren Erkenntnis zurück: Trotz aller Bekenntnisse zum "De-Risking" bleibt der Kontinent auf absehbare Zeit verwundbar – und einem geopolitischen Würgegriff ausgesetzt.

Die chinesische Führung hat deutlich gemacht, dass sie Exportbeschränkungen je nach außenpolitischer Lage gezielt an- und abschalten kann. Das schürt in Brüssel die Sorge vor einer strategischen Bewaffnung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.

Allein die Aussicht auf neue Kontrollen hat den Willen der EU, weitere Konflikte mit Peking zu riskieren, spürbar gedämpft. Während Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Kritik offen formuliert, ziehen es andere europäische Regierungschefs vor, vorsichtig zu agieren. Diese Zurückhaltung zeigte sich auch beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos.

Ursula von der Leyen erwähnte China in ihrer Grundsatzrede lediglich ein einziges Mal – ein auffälliger Kontrast zu 2025, als sie noch ausführlich vor einem "zweiten China-Schock" gewarnt hatte.

Auch Merz streifte das Thema China in Davos nur am Rande. Die gleiche Vorsicht prägte zuletzt auch die Besuche hochrangiger Europäer in Peking.

Begleitet von ausgewählten Wirtschaftsdelegationen stellten sie heikle politische Fragen bewusst zurück – zugunsten potenzieller Geschäftschancen. Nach Einschätzung von Alicia García-Herrero, Senior Fellow bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, lassen sich diese Reisen nur vor dem Hintergrund der globalen Erschütterungen verstehen, die Donald Trump ausgelöst hat.

Seine Politik habe China eine seltene Gelegenheit eröffnet – und Peking zugleich den Druck genommen, greifbare Zugeständnisse zu machen. "Alle strömen nach China, weil sie die USA wirklich fürchten – und das muss man verstehen", sagte García-Herrero zu Euronews.

Das "De-Risking" sei ein Projekt der Zeit unter Joe Biden gewesen. "Aber jeder weiß, dass die USA dafür kein Zuckerbrot anbieten, sondern nur die Peitsche – egal, ob man de-riskt oder nicht."

Trotz aller Kritik an Trump seien die Europäer daher nicht bereit, sich China wirklich anzunähern. Zu groß bleibe das Misstrauen, dass Peking letztlich seinen bekannten Kurs fortsetzt: Russland zu unterstützen, industrielle Überkapazitäten nicht abzubauen – und europäischen Unternehmen neue Exporthürden aufzuerlegen.

Die aufeinanderfolgenden Besuche europäischer Spitzenpolitiker in Peking, die nach Angaben aus Brüssel zwar koordiniert, politisch aber kaum abgestimmt sind, legen ein altbekanntes Grundproblem offen: die anhaltende Uneinigkeit in den Beziehungen zwischen der Europäische Union und China.

Da sich die 27 Mitgliedstaaten seit Jahren nicht auf eine gemeinsame China-Strategie verständigen können, betreibt jeder seine eigene Diplomatie – bilateral, interessengeleitet und teils widersprüchlich. Diese Divergenzen erschweren strategische Debatten und untergraben langfristiges Denken auf europäischer Ebene. China ist inzwischen kaum noch ein eigenständiges Thema auf EU-Gipfeln; selbst die Außenminister befassen sich nur noch sporadisch damit. Dabei bleiben die strukturellen Probleme ungelöst.

Chinas Handelsüberschuss von rund einer Billion Euro ist dafür ein sichtbares Symptom. "China stellt eine langfristige Herausforderung dar, weil es wirtschaftliche Zwangspraktiken gegenüber unseren Märkten einsetzt. Darauf müssen wir reagieren", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in der vergangenen Woche und plädierte für eine stärkere Diversifizierung der Handelsbeziehungen.

In Brüssel sind die Erwartungen an einen grundlegenden Kurswechsel dennoch gering. Als die Europäische Kommission zuletzt einen Verfahrensschritt im Streit um staatlich subventionierte chinesische Elektrofahrzeuge ankündigte, sah sie sich gezwungen, diesen abzuschwächen – nachdem Peking den Schritt öffentlich als Durchbruch gefeiert hatte.

Zugleich wird erwartet, dass die Kommission im nächsten Sanktionspaket gegen Russland weitere chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste setzt, denen die Umgehung westlicher Maßnahmen vorgeworfen wird. Auch das ist eine deutliche Erinnerung daran, wie weit Brüssel und Peking beim Krieg gegen die Ukraine auseinanderliegen – den China weiterhin lediglich als "Krise" bezeichnet.

Nach den politischen Turbulenzen des vergangenen Jahres dürfte Europa 2026 ein schwieriger Balanceakt bevorstehen: wirtschaftliche Sicherheit gegenüber den USA und China zu stärken, ohne zugleich neue Eskalationen zu provozieren. Es gehe darum, "das Boot nicht zu sehr ins Wanken zu bringen", sagt Alicja Bachulska, Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations.

"Die Europäer wirken wie gelähmt angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen, die sowohl von Peking als auch von Washington ausgehen", sagte Bachulska Euronews.

Der politische Spielraum für mutige – und womöglich kostspielige – Entscheidungen sei entsprechend begrenzt. Doch Untätigkeit hat ihren Preis. „Die Uhr tickt“, warnt Bachulska. Europa müsse begreifen, dass ein Zögern gegenüber China ebenfalls Kosten verursacht – etwa in Form schleichender Deindustrialisierung und einer wachsenden Abhängigkeit von Wertschöpfungsketten, die zunehmend von Peking dominiert werden.